Industri esports digadang-gadang akan menjadi industri bernilai miliaran dollar dalam waktu beberapa tahun ke depan. Karena itu, tidak heran jika semakin banyak pihak yang tertarik untuk menanamkan investasi di ranah competitive gaming.

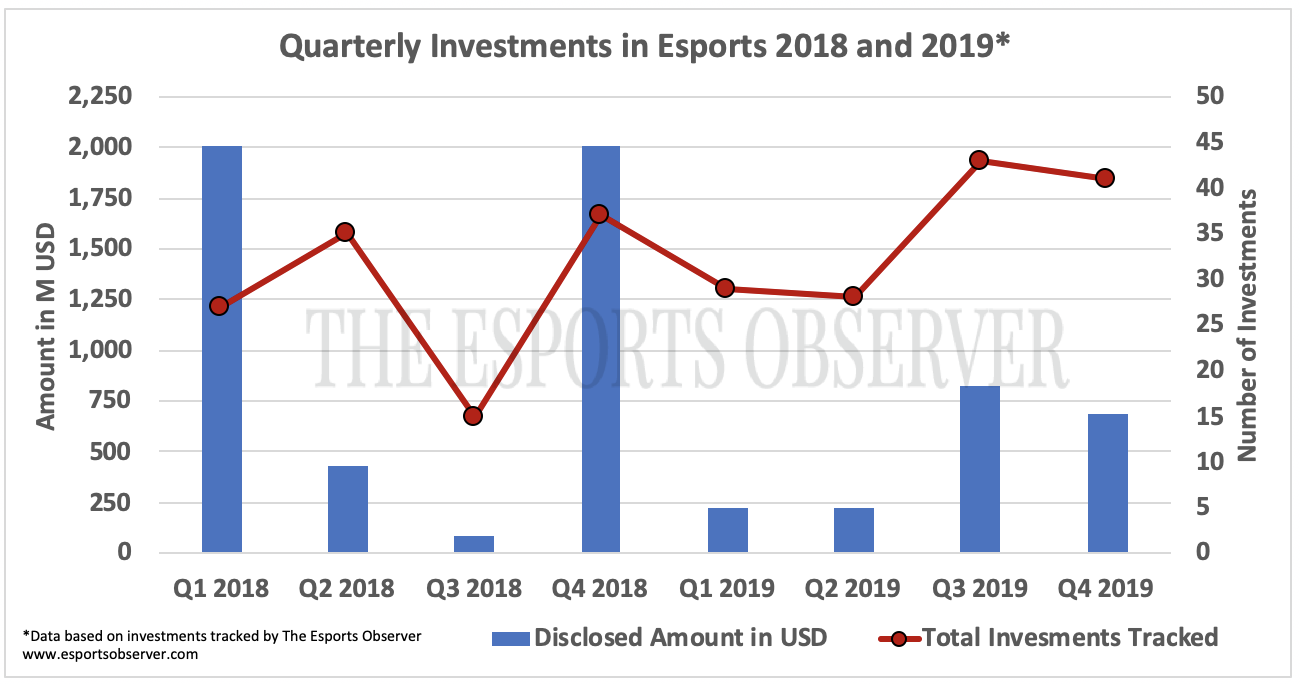

Sepanjang tahun 2019, total investasi di bidang esports mencapai US$2 miliar, menurut laporan The Esport Observer. Memang, angka itu turun jika dibandingkan dengan total investasi pada 2018, yang mencapai US$4,5 miliar. Meskipun begitu, jumlah transaksi yang terjadi justru naik 24 persen menjadi 141 pada 2019 ketika dibandingkan dengan tahun 2018. Selain itu, pada 2018, ada dua investasi besar yang membuat total investasi meroket.

Pertama adalah investasi dari Tencent pada layanan streaming Tiongkok, Huya dan Douyu pada Q1 2018. Ketika itu, Tencent juga menanamkan modal ke publisher dan operator game online Shanda Games. Total nilai investasi dari Tencent menembus US$1,5 miliar. Kedua, investasi pada Epic Games, developer dan publisher Fortnite. Investasi yang diberikan pada Oktober 2018 itu bernilai sampai US$1,25 miliar. Dua investasi besar inilah yang membuat total investasi di esports pada 2018 membengkak.

Semakin banyaknya investor yang menanamkan modal di esports, termasuk venture capital, merupakan bukti bahwa perlahan tapi pasti, industri esports menjadi semakin matang. Tahun lalu, ada beberapa organisasi esports yang mendapatkan kucuran dana segar yang cukup besar, seperti Gen.G yang mendapatkan US$46 juta atau 100 Thieves yang mendapatkan US$35 juta. Walau banyak orang yang mengelu-elukan potensi esports, ada juga orang yang percaya bahwa bisnis tim esports di Amerika Serikat tidak sehat, seperti Mark Cuban. Dia berkata, banyak orang yang menanamkan investasi ke tim esports tak sadar bahwa bisnis itu tak menguntungkan.

Memang, industri esports masih memiliki berbagai masalah. Salah satunya transparansi. Hal ini terlihat ketika Forbes mendapatkan protes setelah membuat daftar perkiraan valuasi dari masing-masing tim esports pada November 2019. Salah satu keluhan yang disampaikan ketika itu adalah valuasi tim dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan nilai tangible yang ditawarkan oleh tim tersebut.

Meskipun begitu, para investor tetap percaya, industri esports akan tumbuh dan akan menghasilkan buah manis bagi para investornya. Pertanyaannya, apakah kepercayaan ini memang berdasar?

Life will find a way

Di industri esports, penyumbang pendapatan terbesar secara global masih sponsorship. Tren yang sama juga berlaku di Indonesia. Sayangnya, organisasi esports tidak bisa selamanya menggantungkan diri pada uang dari sponsor.

“Banyak tim akan [mencoba] untuk menjadikan sponsorship sebagai sumber pemasukan utama. Sponsor dan konten adalah sumber pemasukan yang paling sering dibahas kalau berbicara dengan tim esports yang baru dibuat. Tapi, menurut saya, konsep ini tidak sustainable,” ujar Yohannes P. Siagian, Kepala Pengembangan Esports Sekolah PSKD dan yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA 1 PSKD dan Vice President EVOS Esports. “Lama kelamaan, kita melihat jumlah tim yang terus bertambah. Dan kalau seperti itu terus, rasio tim-sponsor akan menjadi tidak viable. Belum lagi masalah tentang ada brand yang merasa bahwa esports tidak membawa keuntungan sesuai harapan mereka di awal. Tim-tim yang akan sukses adalah mereka yang bisa menciptakan sustainable revenue tanpa bergantung pada sponsor.”

Memang, saat ini, belum ada organisasi esports yang telah mendapatkan untung. Belum diketahui juga cara yang tepat untuk memonetisasi popularitas tim. Meskipun begitu, itu bukan berarti mereka tidak mencari cara untuk mendapatkan untung. Misalnya, 100 Thieves yang menawarkan merchandise di markas barunya. Di Indonesia, EVOS Esports menjadi contoh tim esports yang mendapatkan untung dari penjualan merchandise. Di M1 dan MPL ID S4, organisasi esports dengan logo harimau putih itu berhasil meraup Rp150 juta. Mereka juga sudah membuka flagship store di Jakarta. Sementara RRQ juga membuka kelas untuk orang-orang yang ingin belajar tentang cara menjadi pemain profesional.

Memang, pendapatan dari penjualan merchandise atau pembukaan kelas dianggap belum cukup untuk mengembalikan biaya untuk membesarkan tim esports. Setidaknya menurut Yohannes. “Biaya untuk tim seperti EVOS dan RRQ itu luar biasa besar. Untuk bisa mendapatkan pendapatan signifikan, mereka harus menjual merchandise dalam jumlah sangat banyak atau memiliki murid akademi yang sangat banyak,” ujarnya. “Ini bisa membantu untuk membuat model sustainable revenue, tapi pendapatan dari merchandise dan pembukaan kelas hanya akan menjadi bagian kecil dari keseluruhan rencana pemasukan.”

Sumber pendapatan organisasi esports juga tak terbatas pada penjualan merchandise. Mereka juga bisa mendapatkan pemasukan ekstra dengan membuat konten atau bisnis properti intelektual. Dalam wawancara dengan Forbes ketika G2 Esports mendapatkan kucuran dana segar, CEO Carlos Rodriguez mengatakan, organisasi esports justru memiliki kesamaan lebih banyak dengan Disney daripada dengan tim NBA LA Lakers. Ini menunjukkan kepercayaannya bahwa di masa depan, organisasi esports akan fokus pada dunia hiburan, konten dan properti intelektual.

Di Indonesia, organisasi esports yang mencoba metode ini adalah EVOS Esports, yang memiliki divisi entertainment sendiri. Menariknya, ketika mendapatkan kucuran dana dari Insignia, dana investasi tersebut digunakan untuk mengembangkan divisi entertainment mereka. “Divisi entertainment mereka dapat memanfaatkan influence mereka untuk menarik perhatian banyak gamer dan enthusiasts. Dari sini, mereka akan dapat menemukan talenta baru,” ujar Insignia tak lama setelah mereka menanamkan modal di EVOS.

The Fnatic training room.

Decked out with state-of-the-art gaming equipment and Gear, here’s where our Pros work to become Legends.Tag who you’d invite to scrim. 👇 pic.twitter.com/aGvt2xPNwF

— FNATIC GEAR (@FNATICGEAR) January 15, 2020

Lain halnya dengan Fnatic, yang mencoba untuk melakukan monetisasi dengan membuka bisnis Fnatic Gear pada 2015. Jadi, mereka menyediakan perangkat untuk para pemain yang berarti mereka harus bertanding secara langsung dengan perusahaan peripheral seperti Logitech, HyperX, dan Razer. Sementara itu, Complexity Gaming, yang merupakan bagian dari tim american football Dallas Cowboy hendak fokus pada pengembangan para pemainnya. Untuk itu, mereka akan memanfaatkan pusat pelatihan Dallas Cowboys yang bernilai US$1,5 miliar.

Tergantung dari liga yang diikuti, organisasi esports juga bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan tiket. Misalnya, tim-tim Overwatch League dan Call of Duty League. Activision Blizzard menggunakan model franchise pada kedua liga tersebut. Selain itu, mereka juga meniru sistem kandang-tandang yang digunakan di olahraga tradisional. Dengan begitu, tim-tim di OWL dan CDL harus memiliki markas sendiri untuk menjamu musuh yang datang. Activision Blizzard membebaskan organisasi esports untuk menentukan harga tiket untuk pertandingan yang mereka adakan di markasnya. Namun, metode ini baru diterapkan tahun ini. Jadi, belum diketahui apakah penjualan tiket bisa menjadi sumber pemasukan tetap.

Monetisasi Penonton

Salah satu daya tarik industri esports adalah jumlah penontonnya yang banyak dan terus bertambah. Menurut laporan Newzoo, pada 2018, jumlah penonton esports mencapai 380 juta orang. Sementara pada 2021, angka itu diperkirakan naik menjadi 557 juta orang. Memang, sebelum ini, saya pernah menyebutkan bahwa popularitas bukan jaminan untung. Misalnya, di Indonesia, fans esports memang banyak — hal ini terlihat dari membludaknya penonton dalam Mobile Legends Pro League Season 4 — tapi bukan berarti mereka rela membayar tiket.

Oke, sekarang, memang belum ada cara pasti untuk memonetisasi pelanggan. Itu bukan berarti para pelaku esports akan berhenti berusaha. Kemungkinan, mereka akan belajar dari industri olahraga tradisional. Mengingat industri itu memang telah jauh lebih lama ada, tidak aneh jika pelaku esports meniru apa yang pelaku industri olahraga tradisional lakukan. Tentu saja, mereka tidak bisa meniru metode secara sama persis. Mereka harus menyesuaikan metode monetisasi agar cocok untuk digunakan di pasar esports.

Cara membuat fans setia adalah sesuatu yang bisa dipelajari organisasi esports dari olahraga tradisional. Seorang fans sepak bola biasanya rela untuk membeli tiket demi bisa menonton tim jagoannya bermain. Tidak berhenti sampai di situ, mereka juga mau untuk membeli merchandise, seperti jersey pemain misalnya. Dan jangan tanya antusiasme penonton ketika yang bertanding adalah timnas. Inilah yang harus bisa ditiru oleh organisasi esports. (Tapi, tolong, jangan tiru perilaku anarkis dari sebagian fans sepak bola.)

Hal lain yang bisa ditiru oleh pelaku industri esports adalah bagaimana cara untuk memberikan pengalaman menonton langsung yang unik. Memang, kebanyakan (kalau tidak semua) pertandingan esports disiarkan di internet, yang bisa ditonton gratis dari rumah. Namun, pelaku esports seharusnya dapat memberikan pengalaman unik saat penonton datang langsung ke tempat pertandingan. Ini sudah dilakukan oleh Riot Games ketika mengadakan League of Legends World Championship. Pada 2018, Riot menampilkan hologram naga raksasa yang mengelilingi stadion. Ketika itu, mereka juga menampilkan “band virtual” yang berduet langsung dengan musisi di dunia nyata.

Memang, penggunaan teknologi terbaru seperti augmented reality, virtual reality, dan hologram masih memakan biaya yang sangat besar. Namun, ke depan, kemungkinan biaya untuk menggunakan teknologi-teknologi tersebut akan turun, sehingga para pelaku esports akan bisa menggunakannya dengan lebih leluasa untuk menawarkan pengalaman menonton yang unik. Selain menonton pertandingan secara langsung, para fans juga bisa menonton di layar lebar. Potensi akan ini terlihat ketika Imax bekerja sama dengan startup Vindex.

Esports bakal jadi entertainment next gen

Menurut Irliansyah Wijanarko, Chief Growth Officer dan Co-Founder dari RevivalTV, bisnis esports memang memiliki potensi yang sangat besar. “Angka US$1 miliar secara global itu sangat mungkin,” katanya saat dihubungi oleh Hybrid melalui pesan singkat. “Esports bakal jadi gede banget dalam waktu 10-15 tahun ke depan. Bagi aku, esports itu bukan hanya industri yang baru, tapi juga merupakan bentuk hiburan untuk generasi berikutnya.” Dia menjelaskan, generasi baby boomers tumbuh dengan menonton pertandingan olahraga tradisional, seperti balap mobil, melalui televisi. Setelah mereka tumbuh besar dan memiliki uang untuk dibelanjakan, mereka menghabiskan uang mereka untuk sesuatu yang mereka sukai tapi tak mereka mampu beli sebelumnya, contohnya mobil.

“Nah, kalau kita lihat generasi muda sekarang (kurang dari 16 tahun), mereka tumbuh besar dengan bermain game di smartphone mereka, entah itu game esports atau bukan,” ujar Irli. “Kebayang kan, kalau nanti mereka sudah besar mereka bakal menghabiskan uang untuk membeli barang yang tadinya mereka tidak bisa beli, karena dilarang orangtua atau tidak punya kartu kredit atau alasan lain. Suka nggak suka, esports adalah next level entertainment.”

Salah satu indikasinya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi besar — Amazon, Facebook, Google, dan Microsoft — berlomba-lomba untuk membesarkan platform streaming game mereka. Mereka bahkan rela mengeluarkan uang besar untuk mendapatkan kontrak eksklusif dengan sejumlah streamer ternama.

Awal mulanya…

Intergalactic Spacewar Olympics dianggap sebagai turnamen esports pertama di dunia. Turnamen yang mengadu Spacewar! ini diadakan pada 19 Oktober 1972 di Artificial Intelligence Laboratory, Stanford University. Sejak saat itu, dunia game dan competitive gaming telah berkembang pesat. Internet yang semakin cepat dan semakin accessible berarti kompetisi gaming tak harus dilakukan secara offline. Batas negara menghilang. Ini membuat banyak game multiplayer bermunculan. Bermain game tak lagi menjadi hobi bagi segelintir orang. Game telah masuk ke jalur mainstream dan menjadi industri bernilai US$120 miliar.

Kemampuan untuk melakukan streaming tidak hanya mengubah bagaimana game dimainkan, tapi juga mendorong tren baru untuk menonton permainan orang lain, baik untuk melihat kemampuan seseorang yang memang imba atau karena gaya bermain yang menghibur. Menurut data dari YouTube, sepanjang 2019, konten Minecraft berhasil mendapatkan lebih dari 100 miliar view. Selain itu, platform streaming game Twitch juga memiliki ranking yang lebih tinggi dari media sosial Twitter dan situs ecommerce eBay, menurut data dari Alexa. Itu berarti, ada lebih banyak orang yang mengunjungi Twitch daripada Twitter dan eBay. Pada Agustus 2019, Twitch memecahkan rekor baru, total durasi video ditonton di platform itu mencapai satu miliar jam.

Memang, turnamen esports identik dengan siaran di internet, apapun platform yang digunakan. Namun, itu bukan berarti tidak ada pertandingan esports yang ditayangkan di televisi. Pada Maret 2019, ABC menyiarkan babak final dari Overwatch League. Pada hari Sabtu, program tersebut mendapatkan 306 ribu penonton sementara pada hari Minggu, jumlah penonton bertambah menjadi 367 ribu orang. Memang, angka itu relatif kecil jika dibandingkan dengan program televisi lain. Namun, rating dari babak final Overwatch League itu lebih baik dari dugaan, terutama karena siaran OWL tidak digembar-gemborkan. Babak final Overwatch League diadakan di Wells Fargo Center, Philadelphia. Sebanyak 12 ribu orang datang ke sana untuk menonton pertandingan secara langsung.

Semua ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang tertarik untuk menonton konten gaming. Alhasil, semakin banyak turnamen dan liga esports yang bermunculan. Menurut laporan FEE, saat ini, ada 69 liga dan turnamen esports di dunia, sekitar setengah dari total turnamen tersebut baru diadakan dalam waktu lima tahun terakhir. Total hadiah yang ditawarkan oleh turnamen atau liga esports ini pun tidak main-main. The International 2019, yang merupakan turnamen dengan total hadiah terbesar, setidaknya untuk saat ini, menawarkan total hadiah lebih dari US$34 juta.

Mengingat industri esports masih relatif muda, belum diketahui cara pasti untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu, para pelaku industri esports kini tengah bereksperimen untuk mencari cara yang tepat untuk memonetisasi esports. Activision Blizzard ingin membuat struktur yang jelas dalam pertandingan esports dengan membuat liga berbasis franchise. Saat ini, mereka memiliki dua liga yang sudah berjalan, yaitu Overwatch League dan Call of Duty League.

Saat pertama kali muncul, Overwatch League hanya memiliki 12 tim. Sekarang, terdapat 20 tim yang bertanding. Sementara Call of Duty League hanya memiliki 12 tim. Dikabarkan, Activision Blizzard mendapatkan US$500 juta dari penjualan franchise untuk kedua liga tersebut. Selain biaya franchise, tim yang ingin ikut serta dalam liga buatan Activision Blizzard juga harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, seperti gaji minimal untuk pemain. Jika sebuah tim tidak memenuhi persyaratan yang ada, publisher bisa melarang tim untuk ikut dalam liga mereka.

Masalah yang muncul dalam masa perkembangan industri esports

Esports telah menjadi industri yang besar dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi lebih besar lagi. Yohannes tidak membantah hal itu. Pada saat yang sama, dia juga menganggap bahwa hype esports terlalu dibesar-besarkan. “Esports memang industri yang besar (dan bisa terus berkembang), tapi esports juga industri yang overhyped. Perkembangan yang pesat dari industri esports membuat banyak pihak ingin terjun ke industri ini sehingga hampir setiap minggu, ada kabar tentang tim baru, game baru, atau event baru.”

Masalahnya, dia mengungkap, muncul risiko industri esports tumbuh lebih cepat dari kemampuan industri untuk menopang perkembangan industri itu. “Apalagi kebanyakan pelaku di industri esports lebih fokus di tingkatan atas alias profesional dan bukannya di pembangunan ekosistem,” katanya. Memang, salah satu masalah yang dihadapi para pelaku esports di Indonesia saat ini adalah soal regenerasi.

Sementara menurut Irli, salah satu kendala yang tengah dihadapi industri esports adalah keberadaan dua grup yang ada di kubu yang saling berlawanan. Kubu pertama adalah hardcore gamer yang bekerja di dunia esports atas dasar “passion”. Sementara kelompok kedua adalah para profesional yang melihat esports sebagai industri yang berpotensi untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Dia menjadikan politikus dan investor sebagai contoh. Orang yang masuk dalam kelompok kedua biasanya tahu cara bekerja sebagai profesional, tapi tidak terlalu mengerti industri esports. Sementara grup pertama justru sebaliknya. “Kira-kira, butuh dua tahun bagi kelompok satu dan dua untuk ketemu di tengah-tengah,” ujarnya.

Sayangnya, proses adaptasi ini juga tidak bebas dari masalah. “Di belahan dunia manapun belum ada standar soal cara menjalankan usaha di esports,” kata Irli. “Apa yang sukses di Amerika Utara atau Eropa, bisa tidak berjalan di Asia Tenggara. Misalnya, Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, dan League of Legends tidak laku untuk kawasan SEA. Ini tentang siapa yang kuat bertahan, siapa yang sabar dan tidak buru-buru untuk mencari untung sebanyak-banyaknya di dunia esports.” Alasannya, karena esports masih sangat muda. Dia membandingkannya dengan Gempi, anak dari Gading Marten dan Gisel. “Tidak peduli seberapa famous-nya dia, dia nggak bisa dipaksa kerja di kantor. Pada akhirnya, dia masih bayi, perlu dituntun pelan-pelan,” kata Irli.

Dia bercerita, salah satu masalah yang mungkin terjadi adalah jika sebuah merek telah menyiapkan uang hingga miliaran rupiah dan event tersebut dianggap gagal. Memang, semakin banyak merek non-endemik yang tertarik untuk masuk ke industri esports, baik dengan mendukung penyelenggaraan turnamen esports atau menjadi sponsor dari organisasi esports, seperti GoPay yang mendukung RRQ. Venture capital pun turut melirik para organisasi esports, seperti Insignia yang mengucurkan dana untuk membesarkan divisi kreator konten dari EVOS Esports. Masalah lainnya adalah belum ada formula pasti untuk memonetisasi industri esports. “Sikut-sikutan antar kubu, politik-politikan, ada yang nipu-nipu, habis ditanamkan investasi, kabur,” ujarnya. “It’s all about trial and error. Kalau ada satu brand yang gagal, brand yang lain bakal belajar. Jika ada satu brand yang sukses, maka pihak lain akan meniru.”

“Sudah banyak banget yang tumbang, seperti tim-tim profesional banyak yang collapse. EO pun banyak yang gagal. Media pun sama. Semua orang pada buru-buru banget di esports. Mereka lupa, bisnis itu marathon, bukan sprint race. Orang-orang yang buru-buru lari di depan tidak akan bisa bertahan. Justru pihak yang tahu cara untuk menghemat energi dan sumber daya mereka dan bisa membangun merek mereka pelan-pelan, merekalah yang akan bertahan,” ujar Irli.

Publisher memegang hak IP dari sebuah game

Sekarang, sponsorship adalah sumber pemasukan utama industri esports. Namun, Newzoo memperkirakan, di masa depan, hak siar media akan menjadi sumber pemasukan terbesar. Demi mendapatkan hak siar atas Overwatch League, Twitch dikabarkan rela menggelontorkan US$90 juta. Namun, kontrak Activision Blizzard dengan Twitch telah habis dan mereka justru membuat perjanjian eksklusif dengan YouTube Gaming. Jika hak siar media memang jadi sumber pendapatan utama, maka ada kekhawatiran bahwa developer/publisher akan bersikap sewenang-wenang.

Tahun lalu, The Esports Observer dan Foley & Lardner LLP memberikan survei pada 200 eksekutif perusahaan yang bergerak di bidang esports. Menurut survei tersebut, 95 persen responden percaya, kendali developer/publisher yang sangat besar atas sebuah liga/game akan berdampak negatif. Mereka khawatir, developer akan membatasi API (Application Programming Interfaces) ke game mereka. Selain itu, juga ada kekhawatiran bahwa publisher sebagai penyelenggara akan membatasi tim yang ikut dalam sebuah turnamen. Inilah yang terjadi dalam liga yang menggunakan sistem franchise, seperti Overwatch League atau Mobile Legends Professional League.

Ketika ditanya apakah ada kekhawatiran bahwa developer/publisher akan berlaku semena-mena, Irli optimistis bahwa para pelaku esports tidak akan menggantungkan diri pada kemauan developer. Memang, saat ini, developer masih sangat berkuasa atas game dan scene esports dari game yang mereka buat. “Karena saat ini, cuma mereka yang paling paham sama komunitas game dan komunitas esports-nya,” kata Irli. “Infrastruktur dan regulasi dari pemerintah lokal juga belum ada.” Namun, menurutnya, hanya masalah waktu sebelum pemerintah membuat regulasi untuk memastikan developer/publisher tidak bisa melakukan monopoli. “Nantinya, sama seperti sepak bola, akan ada standarisasi dari federasi atau asosiasi terkait. Fungsinya, untuk melindungi pemain dan juga pelaku industri terkait.”

Memang, publisher sebagai pemilik properti intelektual dari sebuah game adalah pihak yang paling bebas dalam melakukan monetisasi. Dalam peluncuran Flashpoint, liga yang diadakan oleh tim-tim esports sendiri, Co-founder Gen.G Kent Wakeford bahkan mengatakan bahwa terkadang, pihak publisher sebagai penyelenggara dan organisasi esports terasa saling bersaing dengan satu sama lain. Namun, sebuah liga esports tak akan berjalan tanpa keberadaan tim-tim profesional yang berlaga di dalamnya. Jadi, hubungan antara publisher dan organisasi esports adalah simbiosis mutualisme. Selama organisasi esports bisa memposisikan diri agar mereka adalah bagian tak tergantikan dari ekosistem esports, maka mereka akan tetap memiliki bargaining power.

Regulasi

Regulasi atas scene esports sebuah game biasanya ditangani oleh developer. Misalnya, Riot Games menentukan gaji minimal yang harus diberikan oleh tim profesional pada para pemain yang berlaga di League of Legends Championship Series, liga LOL di Amerika Utara. Activision Blizzard juga menentukan hal serupa untuk pemain Overwatch League. Sementara itu, di Turki, pernah muncul skandal, sebuah tim tidak membayar para pemainnya selama beberapa bulan. Alhasil, Riot melarang tim tersebut ikut serta dalam liga League of Legends di Turki.

Di Amerika Serikat, California hendak meloloskan regulasi yang menjamin bahwa pemain esports akan mendapatkan benefit yang sama dengan pekerja tetap developer, seperti asuransi. Di Indonesia, walau ada lebih dari satu asosiasi game dan esports, tapi belum ada peraturan terkait esports. Belum lama ini, juga dibentuk PB Esports. Meskipun begitu, saya agak skeptik. Dalam acara pembentukan PB Esports, “candaan” pertama yang diluncurkan adalah esports bisa digunakan sebagai alat untuk menarik suara milenial dan gen Z pada pemilu presiden berikutnya, yang baru akan diadakan empat tahun lagi.

Ketika membahas tentang ini, Irli mengatakan bahwa regulasi soal esports memang tidak akan bisa dibuat dengan cepat. “Bagi kita yang di esports pun, kita tidak tahu apa yang diperlukan oleh dunia profesional. Regulasi tidak akan jadi dengan cepat, dan belum tentu sesuai,” katanya. “Mungkin, regulasi yang pertama keluar justru yang menguntungkan pihak yang berkuasa secara politik dan bakal ada masalah dengan komunitas esports.” Namun, dia optimistis, keberadaan “orang-orang hebat di esports” seperti AP (CEO RRQ dan Kepala FEI), Garry Ongko (Bos BOOM Esports), dan Giring (Ketua Panitia Penyelenggara, Piala Presiden Esports 2020) akan bisa bertindak sebagai penyeimbang dan menyuarakan opini komunitas esports.

“Tapi, tenang saja, pemerintah dan pelaku esports sekarang setuju, kita harus buat regulasi yang mencegah developer memonopoli market mereka. Intinya, siapa yang mau jualan di Indonesia, harus minta izin ke pemerintah dan bekerja sama dengan perusahaan lokal,” kata Irli. Dia yakin, para developer asing, seperti Tencent tidak akan kehilangan potensi pendapatan karena tidak bisa membuat kegiatan esports.

Esports adalah industri hasil dari spontanenous order

Ada banyak pemegang kepentingan dalam industri esports, mulai dari developer dan publisher game, organisasi esports, pemain profesional, pengiklan sampai pemerintah. Meskipun sekarang esports dinyatakan sebagai industri bernilai besar, masih belum ada bisnis model yang pasti untuk meraih untuk di industri esports.

Menurut FEE, industri esports merupakan hasil dari spontaneous order, sesuatu yang muncul karena tindakan orang-orang dan bukannya sesuatu yang sudah direncanakan. Sepuluh tahun lalu, tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa sebuah perusahaan rela mengeluarkan US$100 juta untuk membuat turnamen game yang bisa dimainkan secara gratis. Sepuluh tahun lalu, mungkin tidak ada yang percaya jika seorang remaja bisa membawa pulang US$3 juta setelah memenangkan turnamen game.

Fakta bahwa pemain esports bisa mendapatkan gaji jutaan rupiah — atau mungkin bahkan puluhan juta rupiah untuk pemain yang telah go international — mungkin sesuatu yang sulit untuk diterima nalar. Namun, mekanisme pasarlah yang memungkinkan hal itu terjadi. Sama seperti evolusi home entertainment. Ketiadaan campur tangan dari pemerintahlah yang memungkinkan industri itu tumbuh dan berkembang.

Bagi yang ingin masuk ke dunia esports

Banyak orangtua yang menganggap bahwa bermain game adalah hobi yang tidak ada manfaatnya. Namun, kemunculan esports sebagai industri telah mematahkan tanggapan itu. Menjadi pemain profesional tidak lagi sekadar mimpi di siang bolong. Tentu saja, tugas pemain profesional tidak melulu bermain game. Ada risiko yang harus ditanggung oleh orang-orang yang ingin serius menjadi pemain profesional, mulai dari masalah kesehatan sampai kesulitan dalam menjalin hubungan percintaan. Karir sebagai pemain profesional juga relatif pendek. Tentu saja, karir di dunia esports tidak melulu soal menjadi pemain. Ada banyak karir lain yang bisa dikejar.

Namun, hanya karena esports adalah industri soal game, bukan berarti seseorang bisa bekerja di sini dengan bermain-main. Irli mengatakan, bagi orang-orang yang ingin masuk industri esports, mereka harus bersedia untuk bekerja profesional. “Ini bukan lagi masalah passion atau keinginan untuk berkontribusi dalam esports,” katanya. “You need skills and determination to survive here. Nggak ada yang instan di sini dan industrinya masih belum stabil. Jadi, jika mau terjun ke sini, harus commitment.”

Irli juga menyarankan untuk tidak mengorbankan pendidikan. Dia mengaku, background pendidikan memang tidak selalu menjadi tolak ukur utama dalam mencari pekerjaan di dunia esports. Tapi, dia menegaskan, “kompetisi di industri ini sangat gila. Siapa yang kuat, siapa yang bisa beradaptasi, dia yang bertahan. Setiap hari, banyak orang-orang baru yang hebat di industri ini, baik pro player atau orang di belakang layar. Jadi, pastikan kalian punya skill yang cukup untuk bertahan. Jadi, kalau pun terpental, masih punya asuransi.”

Irli juga menyarankan untuk mengetahui apa yang Anda inginkan dengan terjun ke dunia esports. “Kerja di esports itu ibarat mengabdi. Mesti banyak banget waktu, tenaga, dan modal lainnya yang ditanamkan sebelum Anda bisa mendapatkan uang,” ujarnya. “Banyak banget yang nanya soal jadi pro player atau kerja di esports. Yang mereka nggak tahu adalah seberapa gilanya persaingan di dalam industri. Mereka pikir, mereka bakal auto kaya atau famous begitu menjadi pemain profesional.”

Dia mengatakan, kebanyakan orang berusaha untuk masuk ke esports demi pengakuan, bahwa mereka bisa mendapatkan uang dengan bermain game. Namun, jika tidak hati-hati, ini justru bisa membuat seseorang menjadi sombong. Hybrid pernah membahas tentang beberapa dampak negatif esports dan arogansi adalah salah satunya.

Irli bercerita, pada tahun lalu, ada 10 YouTuber Gaming yang populer. Namun, lebih dari setengahnya sudah tak lagi terdengar namanya. “Ada yang tidak berkembang engagement-nya, ada yang tutup channel, ada yang pensiun, dan lain sebagainya karena mereka nggak paham cara mengaturnya. Ini (esports) dunia kerja, dunia beneran. Nggak ada namanya duduk santai,” ujarnya.

Kesimpulan

Dulu, bermain game dianggap sebagai hobi segelintir orang. Sekarang, jumlah gamer diperkirakan mencapai 3,5 miliar orang, hampir setengah dari total populasi dunia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya internet, game pun menjadi semakin beragam. Selain bermain game, juga muncul kebiasaan untuk menonton orang lain bermain. Komunitas gamer memang sudah mengadakan kompetisi game sejak dulu. Namun, sekarang, kompetisi itu ada di level yang sama sekali berbeda. Keberadaan platform streaming seperti Twitch dan YouTube Gaming memungkinkan banyak orang untuk menonton turnamen game.

Jumlah penonton esports yang mencapai ratusan juta tentu menarik para pengiklan. Karena itulah semakin banyak orang yang tertarik untuk menjadi sponsor dan investor esports. Terlepas besar dana yang sudah dikucurkan ke industri esports, masih belum ada cara pasti untuk mendapatkan keuntungan di sini. Namun, seperti yang disebutkan oleh Head of Global Partnerships Activision Blizzard Esports, Josh Cella dalam CES 2020, lain halnya dengan liga olahraga tradisional, orang-orang memiliki ekspektasi untuk memonetisasi esports. Dengan banyaknya investor yang masuk, tentunya mereka berharap modal yang mereka tanamkan akan kembali (beserta bunga).

Jadi, para pelaku esports pasti akan mencari cara untuk mendapatkan pemasukan yang sustainable, baik dengan menjual merchandise, tiket pertandingan, atau membuat perangkat gaming sendiri. Dan ketika sudah ada yang menemukan cara yang tepat, pelaku yang lain akan meniru. Pada akhirnya, apa yang bos saya sering katakan akan jadi nyata: “Semua akan esports pada waktunya.”

Sumber: The Esports Observer, FEE