Melihat kapabilitas AI seperti ChatGPT atau Midjourney, tidak berlebihan kalau banyak yang berpikiran AI bakal merebut pekerjaan manusia. Bahkan sebelum ChatGPT eksis pun, kekhawatiran seperti ini sudah sering menjadi sorotan setiap kali ada diskusi mengenai AI maupun teknologi lain yang dapat difungsikan untuk mengotomatiskan pekerjaan manusia.

Sama sekali tidak menolong adalah fakta bahwa saat ini sudah ada beberapa contoh nyata bagaimana penggunaan AI berujung pada hilangnya pekerjaan seseorang. Di Tiongkok misalnya, generative AI bahkan sudah dipakai untuk menggantikan pekerjaan ilustrator game. Berkat AI, pekerjaan yang tadinya membutuhkan 10 orang, kini bisa diselesaikan dengan 2 orang saja.

Namun yang sering kali meleset dari pembahasan adalah, AI tidak serta-merta menggantikan manusia sepenuhnya. Kalau misalnya dalam konteks dari 10 ilustrator menjadi 2 ilustrator tadi, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dilakukan oleh kedua ilustrator tersebut sampai-sampai mereka masih bisa mempertahankan pekerjaannya?

Jawaban yang paling mudah adalah merekalah yang menginstruksikan AI untuk menciptakan berbagai ilustrasinya. Seperti yang kita tahu, generative AI yang hadir di antara kita sekarang hanya bisa menghasilkan output ketika ada input. Tanpa input seorang ilustrator manusia yang paham betul akan visi dan art direction yang dituju, AI-nya tidak akan sanggup menghasilkan ilustrasi yang sesuai.

Dengan kata lain, AI tidak bisa bekerja sendiri. AI hanyalah sebuah alat untuk membantu manusia dan mengamplifikasi potensinya, demikian kata CEO OpenAI, Sam Altman, saat berkunjung ke Indonesia bulan Juni lalu.

Yang perlu dikhawatirkan sebenarnya bukanlah AI itu sendiri, melainkan manusia-manusia yang didukung oleh AI, yang dapat merumuskan masalah dengan sangat baik guna mendapatkan output terbaik dari AI. Merekalah yang mungkin bakal merebut pekerjaan para manusia yang menolak melibatkan AI dalam kesehariannya.

Pertimbangan untuk merangkul AI

Karim Lakhani, seorang profesor di Harvard Business School, beranggapan bahwa transisi ke era AI ini tidak bisa dihindari. Dalam diskusinya bersama Adi Ignatius selaku pimpinan redaksi Harvard Business Review, Karim mengatakan bahwa tantangan yang menanti sebenarnya bukanlah tantangan dari sisi teknologi. Yang lebih besar adalah tantangan dari sisi organisasi.

Menurut Karim, setiap eksekutif dan setiap pekerja, perlu memiliki pola pikir digital. Ini bukan hanya berarti memahami bagaimana teknologi AI bekerja, tetapi juga memahami penerapannya, dan kemudian proses perubahan yang perlu dilakukan dalam suatu organisasi untuk memanfaatkannya.

Karim menyamakan belajar AI seperti belajar akuntansi. “Anda tidak mengambil kursus akuntansi untuk menjadi akuntan, tetapi Anda perlu memahami akuntansi agar Anda bisa menjadi pebisnis yang baik. Hal yang sama juga berlaku untuk teknologi digital dan machine learning,” jelas Karim.

“Anda perlu memahami hal-hal terkait machine learning dan AI, bukan karena Anda akan menjadi insinyur AI atau ilmuwan AI, tetapi karena hal tersebut sekarang akan menjadi taruhan yang sangat penting bagi Anda untuk memahami cara kerja bisnis.”

Kabar baiknya, generative AI sebenarnya masih sedang dalam tahap perkembangan awal, dan kita sama sekali tidak terlambat jika baru mempelajarinya sekarang.

Generative AI = penurunan biaya kognisi

Generative AI bukanlah suatu inovasi yang dicapai dalam semalam begitu saja. Menurut Karim, sadar atau tidak kita sadari, teknologi AI sebenarnya sudah sering digunakan dalam 20 tahun terakhir. Mulai dari hasil pencarian Google, rekomendasi film Netflix, kurasi playlist Spotify, petunjuk arah Google Maps, dan bahkan spam filter untuk email, semua itu sebenarnya melibatkan teknologi AI.

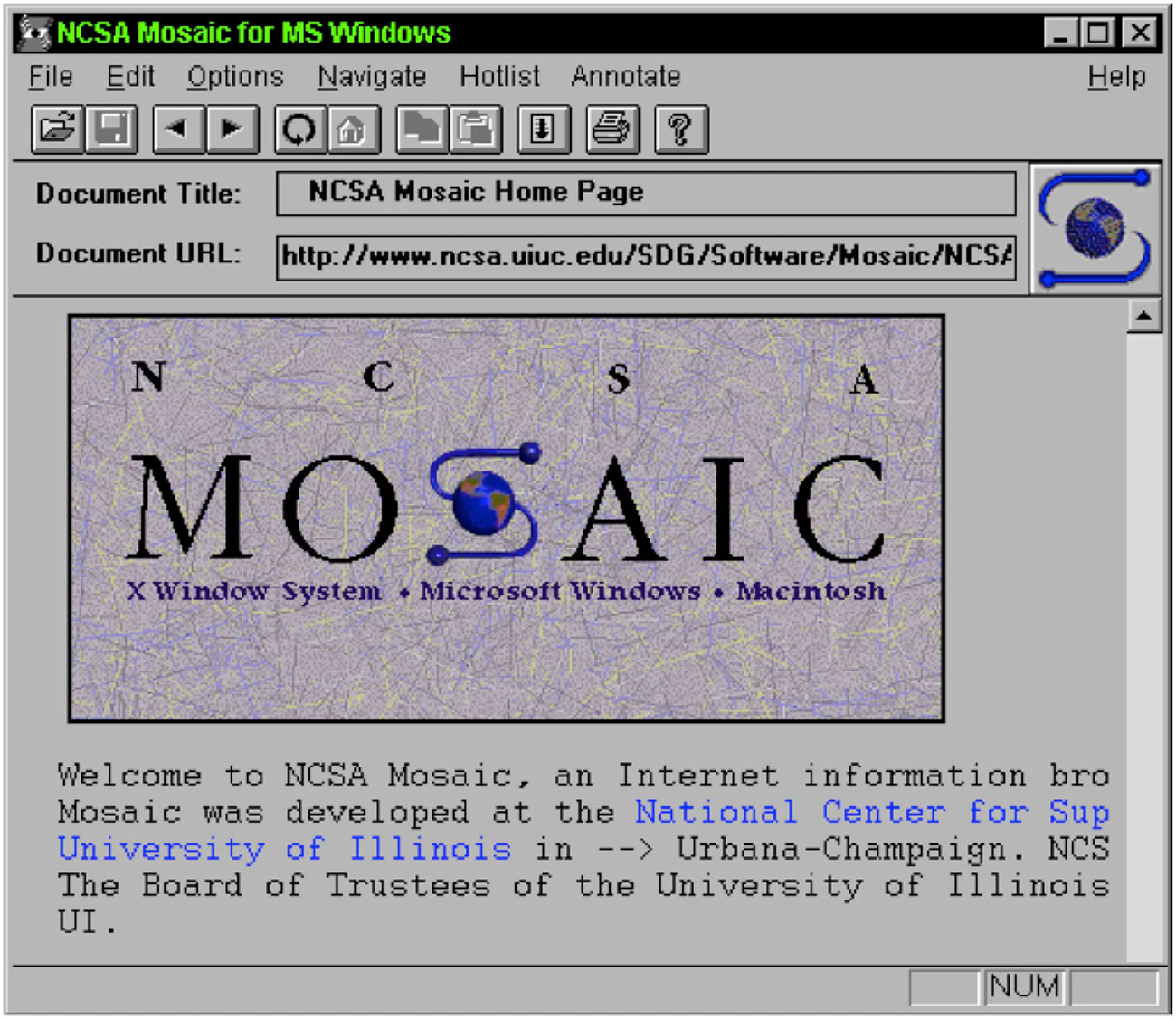

Hal yang serupa sebenarnya juga terjadi pada browser dan internet. Sebelum browser pertama diciptakan, teknologi internet sebenarnya sudah dipakai selama sekitar 30 tahun. Mulai dari Usenet, Gopher, Telnet, sampai FTP, semua ini merupakan interface internet di masa pra-browser. Lalu ketika browser muncul, seketika itu juga biaya transmisi informasi pun menurun secara dramatis.

Dengan generative AI, situasinya cukup mirip, hanya saja yang dipangkas sekarang bukanlah transmisi informasi, melainkan transmisi kognisi. Bagaimana cara kita berpikir, dengan siapa kita memikirkannya, semua itu berubah secara signifikan di era generative AI.

Bagi banyak perusahaan, melarang penggunaan ChatGPT justru bisa kontraproduktif. Alat ini tersedia bagi publik, dan bahkan mereka masing-masing. Jadi kenapa harus dilarang?

Dalam pemaparannya di hadapan para cendekiawan tanah air, Sam Altman menyamakan larangan penggunaan ChatGPT seperti larangan penggunaan kalkulator di ujian kalkulus. Menurutnya, keduanya sama-sama merupakan alat bantu dan bukan kunci jawaban.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Adi Ignatius selaku pimpinan redaksi Harvard Business Review. Menurutnya, melarang penggunaan generative AI untuk keperluan penulisan artikel atau makalah sama saja dengan melarang penggunaan Google. Keduanya sama-sama merupakan alat bantu untuk riset, dan bagaimana pun juga, penulis tetap punya otoritas penuh atas karyanya.

“Anda tidak ingin hanya menggunakan hasil pencarian Google atau hanya menggunakan hasil dari Wikipedia. Anda perlu memverifikasi dan melakukan lebih dari itu,” ucap Adi. Ia pada dasarnya menegaskan bahwa output dari generative AI tidak boleh diperlakukan sebagai hasil akhir yang bisa langsung dipublikasikan begitu saja.

Bagi perusahaan, hal yang lebih bijak dilakukan ketimbang melarang penggunaan generative AI di kalangan pekerjanya justru adalah bereksperimen dan menganalisis kasus-kasus penggunaan AI. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan di masa awal transisi ini untuk mengetahui di area mana kehadiran teknologi ini bisa sangat membantu.

“AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi manusia dengan AI akan menggantikan manusia tanpa AI,” jelas Karim.

Gambar header: Freepik.