Dalam 10 tahun terakhir, industri game terus berevolusi. Bukan hanya genre game baru yang bermunculan, tapi juga model monetisasi baru. Saat ini, ada 4 model monetisasi yang lazim digunakan oleh developer game. Pertama adalah model sekali bayar. Biasanya, model monetisasi ini digunakan untuk game PC atau konsol premium, sebut saja franchise Assassin’s Creeds, Dark Souls, The Witcher, dan lain sebagainya.

Kedua, model monetisasi subscription atau berlangganan. Model monetisasi ini menjadikan game sebagai sebuah layanan (game-as-a-service alias GAAS). Biasanya, developer yang membuat game dengan model monetisasi berlangganan akan terus meluncurkan konten baru. Tujuannya, agar pemain betah memainkan game buatannya dan rela untuk mengeluarkan uang saat bermain game itu. World of Warcraft adalah salah satu contoh dari game yang menggunakan sistem biaya berlangganan.

Dua model monetisasi lainnya adalah iklan dan in-app purchase. Biasanya, 2 model monetisasi ini digunakan untuk game-game yang bisa dimainkan gratis. Terkadang, Anda akan menemukan 2 model monetisasi ini digunakan dalam satu game, walau tidak selalu. Dalam model monetisasi in-app purchase, developer biasanya menawarkan item yang bisa pemain beli. Item tersebut beragam, bisa berupa item kosmetik ataupun item power-up, yang memunculkan game-game pay-to-win.

Saya mewawancarai 4 orang dari 4 developer yang berbeda-beda untuk mengetahui tentang sistem monetisasi yang digunakan oleh developer lokal.

Developer Game5Mobile

Steve Lie, CEO Game5Mobile mengatakan, dari 4 model monetisasi mereka pernah menggunakan model subscription, in-app purchase, dan iklan. Alasan mengapa mereka tak pernah membuat game dengan model sekali bayar adalah karena target pasar mereka yang tidak cocok dengan model monetisasi tersebut. Dari 3 model monetisasi yang Game5Mobile pernah pakai, iklan memberikan kontribusi terbesar pada sumber pendapatan developer tersebut.

“Saya tidak bisa ngomong secara pasti porsinya berapa karena kita harus benar-benar hitung dari data satu-satu, tapi, bisa dibilang, sekitar 98% porsi pemasukan kita datang dari iklan,” kata Steve saat dihubungi oleh Hybrid melalui pesan singkat.

Steve lalu menjelaskan tentang mekanisme model monetisasi iklan dalam game. “Kalau kita mau menampilkan iklan di game, kita harus pasang SDK (Software Development Kit) dari vendor tertentu. Nah, nanti di vendor, kita bisa set rules untuk iklan yang bakal tampil di game kita,” ujarnya. “Di kasus kami, karena kita bekerja sama dengan publisher, maka publisher yang menentukan iklan apa saya yang bakal dipakai di game kita.”

Steve menjelaskan, dalam menentukan model monetisasi yang akan digunakan, target market menjadi salah satu pertimbangan utama. “Dalam 2 tahun terakhir, Game5Mobile fokus ke pengembangan game hiperkasual untuk iOS dan Android. Untuk pasar game hiperkasual, nggak cocok pakai sistem sekali bayar dimuka,” ujarnya. Bisnis menjadi alasan mengapa Game5Mobile fokus untuk membuat game hiperkasual.

“Pilihan bisnis yang paling masuk akal untuk kita, berdasarkan resource yang kita punya saat ini, ya terjun ke pasar game hiperkasual,” ujar Steve. “Jadi, jika membandingkan resource, work dan time investment dengan return yang didapat, buat kita, mengerjakan game hiperkasual menawarkan value paling masuk akal. Setidaknya saat ini.”

Gambir Studio

Sementara itu, CEO Gambir Studio, Shafiq Husein mengungkap, mereka pernah mencoba semua model monetisasi kecuali subscription. Alasannya karena model monetisasi itu masih belum lazim digunakan di Indonesia. Tak hanya itu, seorang gamer juga harus memiliki komitmen bermain yang kuat sebelum dia mau berlangganan.

“Kalau model iklan dan in-app purchase, kita biasanya gunakan untuk game kasual atau hiperkasual,” kata Shafiq ketika ditanya tentang pertimbangan Gambir Studio sebelum mereka memutuskan model monetisasi yang akan digunakan. “Karena metode itu yang paling common dipakai untuk game free-to-play sih.” Lanjutnya. Gambir Studio juga pernah menggunakan model sekali bayar untuk salah satu game horror besutan mereka.

“Waktu kita mencoba yang model premium di game kita yang berjudul Jurit Malam,” ujar Shafiq. Sayangnya, game itu sudah tidak bisa diunduh karena Gambir Studio tak lagi bekerja sama dengan talent yang terlibat dalam game tersebut. “Karena waktu itu, kita buat game horror. Dan kalau game horror kan kita harus bangun ambience, biar pemainnya merasa tegang saat main. Jadi, kalau tiba-tiba di tengah main ada iklan atau harus beli barang, kita khawatir game-nya jadi kurang dapat feel-nya.”

Di Gambir Studio, model monetisasi yang paling sering dipakai adalah iklan dan in-app purchase. Menurut Shafiq, kedua model tersebut sudah “sepaket”, meski tidak melulu harus digunakan bersamaan. Dari segi pemasukan, Shafiq memperkirakan, sekitar 70% pemasukan berasal dari iklan, dan 30% sisanya berasal dari in-app purchase. Dia menjelaskan, bentuk item yang dijual oleh Gambir beragam, mulai dari kosmetik sampai power-up, tergantung pada game itu sendiri. Namun, item yang paling laku terjual biasanya adalah item power-up.

Toge Productions

Sama seperti Gambir Studio, Toge Productions juga pernah mencoba semua model monetisasi kecuali subscription. Namun, lain halnya dengan Game5Mobile dan Gambir Studio yang lebih fokus pada game dengan model bisnis iklan dan in-app purchase, fokus Toge adalah pada game premium atau sekali bayar. Dan memang, bagi Toge, game model premium memberikan kontribusi pemasukan paling besar.

“Bukan berarti model monetisasi yang lain pemasukannya tidak besar. Kami memilih untuk fokus ke game premium karena memang passion, skill, dan resources kita lebih cocok di game-game premium,” ujar Kris Antoni, Pemilik Toge Productions. “Game free-to-play membutuhkan modal yang besar dan risikonya tinggi karena persaingan yang sangat ketat. Tentunya, beda developer, bisa beda (strategi) juga. Mungkin ada developer yang memang lebih cocok membuat mobile game free-to-play.”

Kris menjelaskan, saat memutuskan model bisnis sebuah game, biasanya ada 5 hal yang menjadi pertimbangan:

- Kemampuan developer (dalam bentuk modal dan kemampuan Sumber Daya Manusia)

- Target market

- Kesempatan vs kompetisi vs risiko

- Gameplay/play experience yang ingin diberikan

- Passion

“Bisa saja, business model yang mengarahkan game design, tapi juga bisa sebaliknya,” ujar Kris. Dia memberikan contoh bagaimana gameplay atau pengalaman bermain menentukan model bisnis yang digunakan. “Misal, game seperti The Last of Us, dengan experience yang mendekati kualitas film blokcbuster, tidak mungkin dijadikan game free-to-play. Selain gameplay-nya tidak cocok dengan monetisasi F2P, resiko bagi developer akan sangat tinggi bila game-nya dirilis di platform seperti mobile.”

Lalu, adakah karakteristik tertentu yang harus dipenuhi oleh sebuah game agar pantas menyandang gelar game premium? Menurut Kris, selama sebuah game menggunakan model bisnis yang tepat dan memberikan value yang sesuai, maka game tersebut pantas menjadi game premium. “Target market juga bisa berbeda-beda, tergantung game-nya,” katanya.

“Sejauh ini, Toge membangun reputasi sebagai developer yang mengembangkan game dengan gaya pixelart dan mekanisme gameplay yang unik,” ungkap Kris. “Dengan Coffee Talk, kita juga melebarkan sayap ke game dengan elemen naratif yang relatable. Jadi, fanbase kita cukup variatif, tapi rata-rata, mereka suka pixelart dan gameplay yang unik.”

Kris mengaku, Toge memang lebih menyasar pasar global daripada pasar lokal. Salah satu alasannya karena dia merasa, game lebih dihargai di luar negeri. Memang, pembajakan game — atau karya kreatif lain, seperti film dan komik — masih menjadi masalah di Indonesia.

Namun, Kris merasa, ada beberapa alasan mengapa pembajakan masih merajalela di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemahaman masyarakat akan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) masih sangat rendah. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia juga cenderung memandang sebelah mata karya lokal. Alasan lainnya adalah karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan produk bajakan, sehingga tak lagi mengapresiasi karya digital. Terakhir, banyaknya produk game free-to-play dengan budget besar yang muncul di Indonesia.

“Visi kami di Toge adalah mengangkat karya-karya Indonesia di mata dunia dan mengubah Indonesia dari sekedar pasar menjadi dikenal sebagai negara produsen game terbaik,” aku Kris. Terkait tanggung jawab edukasi mengenai HAKI, Kris merasa, semua orang memiliki tanggung jawab atas itu. “Jangan terlalu bergantung pada pemerintah, mulai saja dari lingkaran masing-masing dan komunitas masing-masing.”

Agate Games

Agate Games merupakan salah satu developer game Indonesia yang pernah menggunakan semua model monetisasi untuk game, termasuk subscription. Walau memang, model subscription bukanlah model monetisasi yang paling sering Agate gunakan. Dave Fabrian, Vice President of Mobile Games, Agate Games, mengungkap, Agate paling sering menggunakan model monetisasi iklan dan in-app purchase.

Terkait model monetisasi subscription, Dave juga menyebutnya sebagai model game-as-a-service (GAAS). Salah satu keunikan game dengan model GAAS adalah biasanya, developer terus merilis update secara berkala. “Berbeda dengan game yang diluncurkan sebagai produk. Developer tidak update pun tidak apa-apa, karena konsumen mengeluarkan uang di awal membeli game,” ujar Dave.

“Sementara GAAS, karena gamer bisa bermain dengan gratis, kita harus membuat mereka mau bermain selama mungkin. Semakin lama gamer bermain, semakin besar kemungkinan mereka untuk spending,” kata Dave. Dia memperkirakan, game dengan model GAAS biasanya mendapatkan update sekitar seminggu atau dua minggu sekali. Ada berbagai macam update yang bisa developer berikan, mulai dari peningkatan keamanan, perbaikan bug, sampai munculnya konten baru, seperti karakter atau peta baru.

Dua hal yang Agate Games pertimbangkan sebelum menentukan model monetisasi yang akan digunakan dalam sebuah game adalah segmen dari tujuan dari game itu sendiri, Dave menjelaskan. Selain itu, Agate juga mempertimbangkan apakah target konsumen dari game mereka merupakan tipe gamer yang terbiasa untuk mengeluarkan uang saat bermain game. “Misalnya, kita membuat game yang ditujukan untuk semua orang, mulai dari anak-anak sampai kakek-nenek. Game seperti ini, model iklan yang paling cocok. Karena target pemainnya bukan orang yang terbiasa spending di game,” ungkap Dave.

Dave memperkirakan, di kalangan gamer yang terbiasa melakukan in-app purchase, hanya sekitar 1-2% pemain yang pada akhirnya mengeluarkan uang. Sementara di kalangan pemain yang tidak terbiasa spending, persentase itu bahkan lebih rendah lagi. Karena itulah, game kasual yang menargetkan orang banyak biasanya menggunakan model monetisasi iklan. Dia menyebutkan, sekitar 70-90% game kasual menggunakan model monetisasi iklan.

Waktu Pengembangan Game vs Life Cycle

Waktu yang diperlukan untuk membuat game tergantung pada ukuran dari game itu sendiri. Semakin sederhana sebuah game, semakin cepat pula proses pengembangannya. Selain itu, jumlah kru yang mengerjakan sebuah game juga memengaruhi berapa lama waktu pengembangan sebuah game.

Kris memperkirakan, Infectonator 3: Apocalypse dan Coffee Talk dibuat dalam jangka waktu 2 tahun. Sementara Necronator: Dead Wrong hanya 1 tahun. “Game yang kita publish bersama Mojiken, A Space For the Unbound, sudah dikerjakan selama hampir 4 tahun dan belum kelar,” ujarnya. “Sementara When The Past Was Around kurang dari satu tahun.” Soal life cycle sebuah game, Kris mengatakan bahwa biasanya, sebuah game akan menghasilkan pendapatan terbesar tahun pertama game diluncurkan. Meskipun begitu, hinga 4-5 tahun setelah peluncuran pun, sebuah game bisa masih menghasilkan.

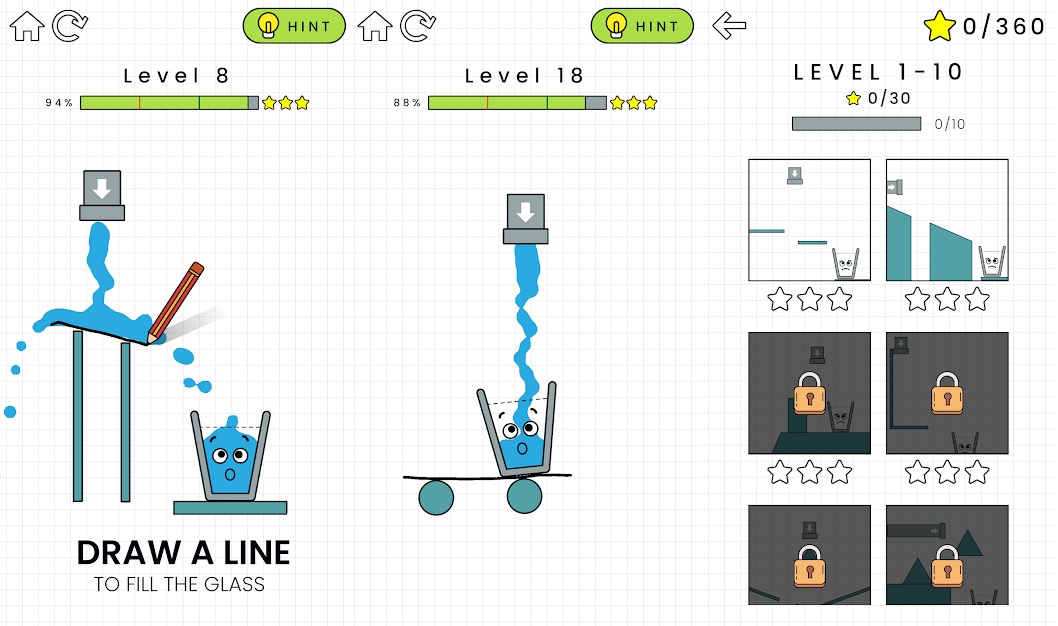

Sementara di Game5Mobile, sebuah game harus melewati beberapa fase sebelum ia dirilis di pasar. Fase tersebut antara lain fase prototipe, fase test market, dan fase global release. “Biasanya, kita sudah bisa melihat apakah suatu game layak dirilis atau tidak sejak fase test market,” ujar Steve. “Untuk waktu pengerjaan, dibutuhkan waktu sekitar 1 minggu hinga 1 bulan untuk membuat prototipe yang siap test market.”

“Untuk life cycle, tergantung pada konten dari game itu sendiri. Bisa saja, life cycle game hiperkasual hanya mencapai beberapa bulan, atau bisa sampai beberapa tahun,” aku Steve. Dia memberikan contoh Happy Glass. Game5Mobile merilis game tersebut secara global pada 2018. Namun, sampai saat ini, game tersebut masih menyumbangkan pemasukan.

Kesimpulan

Ada 4 model monetisasi yang bisa digunakan oleh developer game, yaitu sekali bayar, iklan, in-app purchase, dan subscription. Kebanyakan developer Indonesia menggunakan model monetisasi iklan. Pasalnya, sebagian besar developer Indonesia memang berkecimpung dalam membuat game kasual, yang biasa menggunakan monetisasi iklan atau in-app purchase.