Game sering menjadi kambing hitam setiap ada penembakan massal di Amerika Serikat. Tidak sedikit kaum konservatif yang juga masih sangat antipati dengan kegiatan bermain game — baik di luar sana ataupun di sekitar kita. Bahkan, dalam laporan threat assessment milik FBI terkait pelaku penembakan di sekolah, disebutkan bahwa salah satu karakteristik murid yang berisiko melakukan penembakan adalah ketertarikan dengan media hiburan bertema kekerasan, mulai dari seri TV, musik, sampai game. Namun, sejauh ini, studi ilmiah juga menunjukkan bahwa game tidak menyebabkan seseorang melakukan kekerasan, seperti penembakan. Lalu, kenapa game bisa digunakan sebagai media propaganda, alat untuk memengaruhi pemikiran seseorang?

Apa Itu Propaganda?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti harfiah dari propaganda adalah penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Sekarang, propaganda punya konotasi negatif. Padahal, pada awalnya, kata propaganda bersifat netral.

Pada dasarnya, tujuan propaganda adalah untuk memengaruhi pendapat atau pandangan seseorang. Ada banyak media yang bisa digunakan sebagai alat propaganda, mulai dari poster, pamflet, kartun, siaran, radio, dan film. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, situs dan bot pun bisa menjadi alat untuk menyebarkan propaganda. Di media sosial, Anda pasti sering melihat bot menyebarkan pesan yang sama berulang kali.

Salah satu alat paling efektif untuk menyebarkan propaganda adalah film. Alasannya, karena film bisa menjangkau banyak orang. Film propaganda sendiri bisa muncul dalam berbagai format, mulai dari dokumenter, non-fiksi, sampai berita. Selain film, game kini juga bisa menjadi alat propaganda yang efektif. Pasalnya, game telah menjadi industri raksasa yang menjangkau banyak orang, khususnya generasi muda.

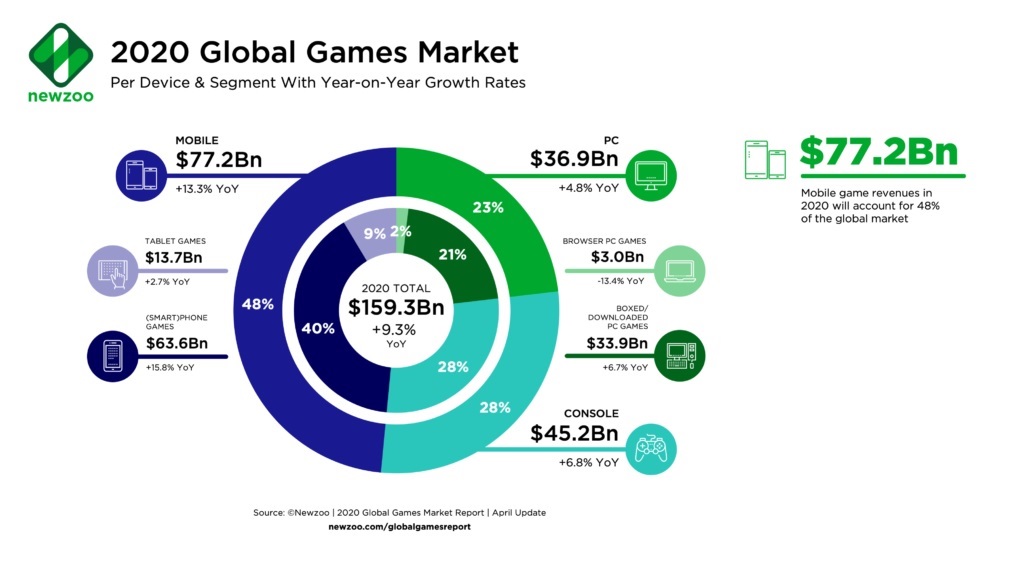

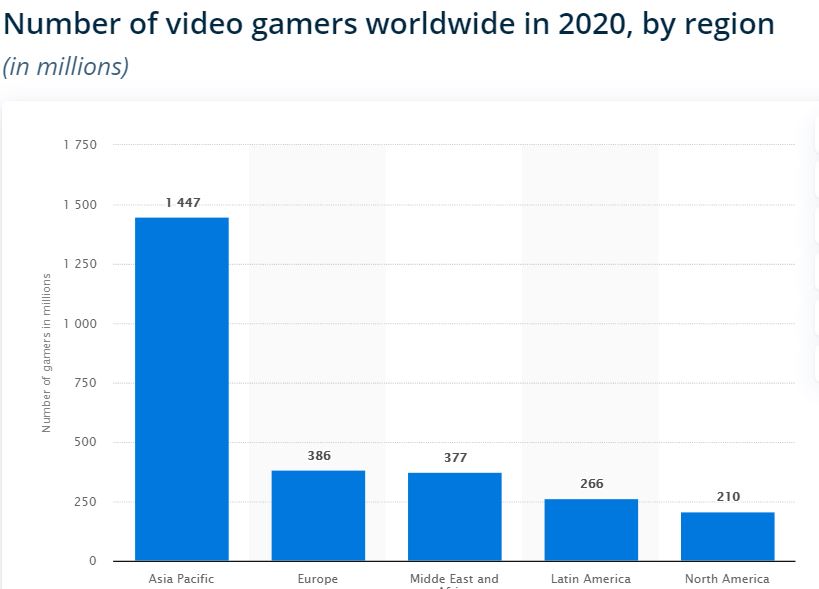

Pada 2020, nilai industri game mencapai US$159 miliar. Sementara menurut Statista, nilai industri film pada 2020 mencapai US$42 miliar. Hal itu berarti, nilai industri game mencapai lebih dari tiga kali lipat dari industri film. Tak hanya itu, keberadaan mobile game yang punya entry barrier rendah membuat jumlah gamer meningkat pesat. Pada 2021, jumlah gamer diperkirakan akan mencapai 3 miliar orang. Melihat banyaknya orang yang bisa dijangkau melalui game, tentu saja ada pihak yang sadar bahwa game bisa menjadi alat yang efektif untuk propaganda.

Contoh Film dan Game Propaganda

Retorika merupakan bagian penting dalam membuat propaganda. Dalam film propaganda, biasanya, audiens akan dibuat untuk bersimpati dengan sang tokoh utama, menimbulkan perasaan bahwa mereka dan sang tokoh utama ada di kubu yang sama. Sebaliknya, sang penjahat akan digambarkan sedemikian rupa sehingga penonton akan merasa antipati pada mereka.

Menurut sejarawan Hilmar Farid, film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan contoh film propaganda. Memang, proses pembuatan film itu ditangani langsung oleh Perusahaan Produksi Film Negara (PPFN) dengan restu Soeharto. Dalam kasus film Pengkhiatan G30S/PKI, film itu bercerita tentang kejadian pada 30 September 1965 dari sudut padang Orde Baru, menurut laporan Tempo.co. Tujuan dari film itu adalah untuk membuat masyarakat membenci PKI. Caranya, dengan menggambarkan anggota PKI sebagai orang-orang biadab. Dalam film, diperlihatkan anggota PKI menari-nari di Lubang Buaya saat para jenderal di bawa ke sana. Padahal, hal itu tidak terjadi, menurut Sularmi, mantan anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), partai cabang PKI.

Contoh film propaganda lainnya adalah Rambo: First Blood Part II. Dalam laporan berjudul “Propaganda Amerika Atas Kekalahan Perang Vietnam Dalam Film ‘Rambo II: First Blood Part II’: Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk“, penulis M. Syaifuddin S. menjelaskan bagaimana film First Blood Part II mencoba untuk membentuk opini penonton akan peran AS di Perang Vietnam. Alasannya, sentimen negatif masyarakat akan campur tangan AS di Vietnam. Memang, saat Perang Vietnam berlangsung pada 1964-1973, banyak warga AS yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk mengirimkan pasukan ke Vietnam.

Di awal film First Blood Part II, Rambo, seorang veteran Vietnam, ditunjukkan sedang ada di penjara. Namun, tidak dijelaskan mengapa dia dipenjara. Adegan ini merupakan simbol bahwa “tentara AS” yang telah melakukan kejahatan di Vietnam telah dihukum. Dan memang, tentara AS pernah melakukan kejahatan perang di Vietnam. Dalam pembantaian My Lai, sekitar 347-504 warga Vietnam Selatan dibunuh oleh tentara AS. Kebanyakan dari korban merupakan warga sipil. Selain itu, First Blood Part II juga menggambarkan Rambo sebagai seorang tentara yang ahli dalam perang gerilya. Padahal, alasan mengapa pasukan AS terpaksa mundur dari Vietnam adalah karena penggunaan strategi gerilya oleh pasukan Vietnam.

Sementara itu, salah satu contoh game propaganda adalah America’s Army. Game itu bahkan dianggap sebagai game resmi dari Militer AS. Memang, game FPS itu dirilis dan didanai oleh pemerintah AS. Dan walau game itu memakan biaya US$33 juta, game tersebut bisa diunduh dan dimainkan secara gratis. Tujuan game itu dibuat adalah untuk mendorong para pemain untuk bergabung dengan militer AS. Tak hanya itu, game tersebut juga berusaha untuk membuat para pemain menjadi familier dengan keadaan di militer AS, seperti jenis senjata yang digunakan.

Ada banyak game FPS yang mengisahkan peperangan atau pertikaian antara dua pihak yang bertentangan. Lalu, apa yang membuat America’s Army berbeda dari game FPS lain? Dalam laporan Video Game As Propaganda Tool: Representation of the USA, sang penulis Dina Erad membandingkan America’s Army dengan Counter Strike.

Salah satu hal yang membedakan America’s Army dan Counter-Strike adalah, di CS, pemain bisa memilih tim yang mereka mainkan: sebagai teroris atau sebagai pasukan anti-terroris. Namun, di America’s Army, pemain hanya bisa bermain sebagai militer AS. Tak hanya itu, gameplay America’s Army juga berbeda dengan CS, walau keduanya sama-sama game FPS. Ketika memainkan CS, Anda tidak perlu melalui bagian latihan khusus. Namun, lain halnya dengan America’s Army. Di game ini, ada bagian latihan yang wajib semua pemain lewati. Dalam bagian latihan tersebut, para pemain akan belajar tentang alat komunikasi dan mekanik di militer AS.

Setelah itu, pemain juga harus mendapatkan kualifikasi sebagai penembak jitu atau penggunaan senapan. Senjata yang digunakan di America’s Army juga realistis, sesuai dengan senjata yang digunakan oleh tentara AS di dunia nyata. Tak hanya itu, America’s Army juga akan memberikan poin ekstra bagi pemain yang menunjukkan “nilai-nilai militer”, seperti kesetiaan, tanggung jawab, saling menghormati, integritas, keberanian, dan harga diri.

Contoh lainnya adalah Six Days of Fallujah. Walau game itu belum dirilis, ia sudah menuai banyak kontroversi. Alasannya, karena game itu bercerita tentang Second Battle of Fallujah, yang menjadi bagian dari Perang Irak. Pertempuran di kota Fallujah itu merupakan salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah militer AS. Di pertempuran itu, diperkirakan, lebih dari 100 pasukan AS dan Inggris menjadi korban. Tak hanya itu, mengingat pertempuran itu terjadi di dalam kota, jumlah warga sipil yang menjadi korban juga tidak sedikit. Diperkirakan, jumlah warga sipil Irak yang menjadi korban mencapai sekitar 800 orang atau bahkan lebih.

Kepada Polygon, Peter Tamte, Head of Victura, publisher dari Six Days of Fallujah mengatakan bahwa pihak developer tidak mencoba untuk membuat komentar politik terkait Perang Irak dengan Six Days of Fallujah. Ketika itu, dia berkata, tujuan Six Days of Fallujah dibuat adalah untuk membuat para pemain merasa simpati dengan pasukan AS yang dikirim ke Irak, membuat mereka mengerti betapa kompleksnya pertarungan di dalam kota. Namun, satu bulan setelah wawancara dengan Polygon, akun resmi Twitter dari Six Days of Fallujah mengeluarkan pernyataan bahwa game itu tidak bisa dilepaskan dari unsur politik.

Sebenarnya, Six Days of Fallujah bukan satu-satunya game yang mengambil sudut padang tentara militer. Hanya saja, game itu membuat cerita berdasarkan perang di dunia nyata. Selain itu, legitimasi dari alasan AS untuk ikut dalam Perang Irak juga dipertanyakan. Pada awalnya, pemerintah AS menyebutkan, mereka berperang karena Irak diduga punya senjata pembunuh massal. Padahal, nantinya diketahui bahwa hal itu salah. Selain itu, sama seperti dalam Perang Vietnam, di Perang Irak, tentara AS juga diduga pernah melakukan kejahatan perang, seperti penggunaan fosfor putih (white phosporous) di kawasan perkotaan yang masih ditinggali oleh warga sipil.

Anita Sarkeesian, kritikus media dan executive director dari Feminist Frequency merasa, game Six Days of Fallujah berpotensi memperkuat stereotipe akan orang-orang Timur Tengah di mata masyarakat AS. Padahal di AS, sentimen anti-Muslim dan anti-Timur Tengah telah menjamur sejak peristiwa 9/11.

“Saat ini, jelas bahwa media Amerika sering menggambarkan orang-orang Arab sebagai teroris gila yang benci ‘demokrasi’ dan ‘kebebasan’,” kata Sarkeesian pada IGN. Namun, media hiburan AS, seperti film atau game, tidak berusaha untuk membangun rasa empati pada orang-orang Arab. “Jika developer ingin membuat game yang mendorong empati, mana game yang bercerita tentang orang-orang Arab hidup seperti biasa, berkompetisi dalam olahraga, belajar musik, jatuh cinta, bagaimana agama memberikan dampak positif pada hidup mereka, melawan orangtua, atau memasak dengan kakek-nenek mereka?”

Council on American-Islamic Relations (CAIR) adalah salah satu pihak yang menentang peluncuran Six Days of Fallujah. Mereka bahkan meminta PlayStation, Xbox, dan Valve untuk tidak merilis game shooter itu di platform mereka. CAIR menyebutkan, game seperti Six Days of Fallujah hanya akan menormalkan kekerasan pada Musilim di Amerika atau di dunia. Selain itu, game tersebut juga mengglorifikasi kekerasan yang merenggut ratusan jiwa masyarakat sipil Irak. Ditakutkan, game tersebut juga akan memperkuat sentimen anti-Muslim. Apalagi karena Tamte sendiri pernah terlibat dalam proyek untuk membuat sistem latihan bagi para Marinir AS. Memang, Victura membantah bahwa mereka punya keterlibatan dengan militer. Namun, klaim itu tidak menyurutkan kecurigaan sebagian orang.

Bagaimana Game Bisa Menjadi Alat Propaganda?

Film dan media massa merupakan alat efektif untuk propaganda. Alasannya, karena keduanya bisa menjangkau banyak orang. Seiring dengan bertambahnya jumlah gamer, tidak heran jika sebagian pihak mulai melihat potensi game sebagai media propaganda.

Berdasarkan data dari Entertainment and Software Association (ESA) pada 2016, sekitar 40% rumah tangga di AS punya konsol game dan 67% dari anggota keluarga senang bermain game. Kebanyakan gamer memang ada di rentang umur 18-44 tahun. Meskipun begitu, sebanyak 25% dari orang-orang berumur 70 tahun ke atas mengaku juga suka bermain game. Hal ini menunjukkan betapa luasnya audiens game.

Sementara itu, berdasarkan riset dari Pew Research Center pada 2008, sebanyak 99% remaja laki-laki dan 94% remaja perempuan di AS bermain game. Para remaja juga bermain game setiap hari. Selain itu, mereka juga menganggap, gaming bukanlah sekadar permainan, tapi juga cara untuk bersosialisasi. Tren ini semakin terlihat ketika pandemi virus corona melanda pada 2020. Jumlah gamer dan durasi bermain yang terus naik, dua hal ini mendorong terciptanya budaya gaming. Sekarang, orang-orang tidak hanya suka bermain game, tapi juga suka menonton orang bermain game. Faktanya, tren inilah yang memungkinkan industri game streaming dan esports berkembang.

Menurut laporan berjudul “Video Games as a Propaganda Tool: Representation of the USA“, juga dibahas bagaimana game bisa menjadi cultural agency, yaitu kegiatan yang punya kontribusi pada masyarakat. Alasannya, game merupakan alat yang efektif untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang. Karakter dalam game bahkan bisa digunakan untuk menciptakan reputasi baru bagi sebuah negara, seperti yang Inggris pernah lakukan

Pada tahun 1990-an, Inggris pernah mengadakan kampanye untuk mengubah citra negara di mata masyarakat. Mereka ingin agar Inggris tak hanya dikaitkan pada hal-hal klasik seperti bus tingkat, tapi juga hal-hal yang lebih modern. Karena itu, mereka mencoba untuk melekatkan image negara dengan sesuatu yang lebih baru dan populer, seperti Spice Girls, Oasis, The Verve, dan lain sebagainya. Tak berhenti sampai di situ, Inggris juga menggunakan salah satu karakter game, Lara Croft, dalam kampanye itu.

Lara Croft dianggap sebagai salah satu karakter legendaris dalam dunia gaming. Inggris percaya, Lara Croft bisa menggambarkan tokoh Inggris yang kuat. Memang, sebagian orang menganggap, Lara Croft punya image yang terlalu sensual. Namun, Lara Croft tetap dianggap sebagai karakter feminis yang tangguh karena dia tidak hanya cerdas, tapi juga punya kemampuan fisik yang mumpuni. Pemerintah Inggris bahkan menjadikan Lara Croft sebagai duta dari kecerdasan ilmiah. Semua ini menunjukkan bagaimana game atau karakter dalam game bisa digunakan untuk menciptakan atau mengubah persepsi seseorang akan sesuatu.

Dalam jurnal yang berjudul Gaming History: A Framework for What Video Games Teach About the Past, Scott Alan Metzger dan Richard J. Paxton menjelaskan bahwa game bisa memengaruhi pemikiran para pemainnya layaknya film Disney memengaruhi pemikiran anak-anak. Efek ini serupa dengan “Disney Effect”, yaitu fenomena ketika film animasi Disney mengubah pandangan seseorang akan sesuatu. Sementara menurut Afflerbach and VanSledright, murid-murid SMP cenderung lebih percaya pada sejarah yang ditampilkan dalam film daripada sejarah yang sebenarnya.

Kesimpulan

Setiap orang punya idealisme masing-masing. Jadi, wajar jika kita saling berusaha untuk memengaruhi satu sama lain. Dan jika developer ingin memasukkan idealisme ke game buatannya, hal itu sah-sah saja. Karena game bisa menjadi media untuk menyampaikan ide — melalui cerita, gambar, cutscene, dan lain sebagainya — tidak heran jika sebagian orang mulai melirik game sebagai media propaganda. Menurut saya, hal itu bukan masalah. Toh, propaganda sebenarnya tidak melulu harus buruk, tergantung pada ide yang ingin disampaikan oleh developer.

Pasalnya, game bisa digunakan untuk menyampaikan dua ide yang saling bertentangan. Misalnya, Taxlandia mengedukasi pemainnya tentang pajak. Dalam game itu, juga terselip pesan bahwa pajak merupakan hal yang positif, karena semakin besar pajak yang dikumpulkan dalam game, semakin baik. Namun, Tax Evaders justru memberikan pesan yang sama sekali berbeda. Di game Tax Evaders, pajak dianggap sebagai ancaman yang harus dilawan.

Kesimpulannya, game memang bisa dijadikan sebagai propaganda, alat untuk mengubah pemikiran para pemainnya. Namun, satu hal yang perlu dicatat, manusia tidak bisa berubah hanya karena satu hal semata. Faktanya, tidak mungkin ada satu orang yang memang tak memiliki kecenderungan kekerasan sama sekali langsung tiba-tiba berubah jadi beringas hanya karena bermain game. Kami juga pernah membahas berbagai pandangan negatif tentang game yang lemah argumentasinya.

Masalah baru muncul ketika ada banyak media mulai dari lingkungan sekitar, keluarga, game, film, media sosial, berita-berita, tokoh politik, ataupun tokoh masyarakat yang sengaja menghasut dan menyebarkan kebencian.