Dragalia Lost akan ditutup setelah bagian akhir dari cerita utama dirilis pada Juli 2022. Nintendo belum mengumumkan tanggal pasti dari penutupan Dragalia Lost. Satu hal yang pasti, game itu tidak akan mendapatkan konten baru lagi setelah bagian terakhir dari cerita utama diluncurkan.

Diluncurkan pada 2018, Dragalia Lost adalah salah satu mobile game pertama dari Nintendo. Game fantasi RPG itu merupakan game free-to-play dengan sistem monetisasi gacha. Saat mengembangkan Dragalia Lost, Nintendo bekerja sama dengan Cygames, kreator dari Granblue Fantasy. Seperti yang disebutkan oleh The Verge, secara teori, Dragalia Lost berpotensi untuk meraup untung besar. Karena game gacha memang punya potensi untuk menjadi mesin pencetak uang bagi developer.

Buktinya, Fire Emblem Heroes, yang juga merupakan game gacha, memberikan kontribusi paling besar pada total pemasukan divisi mobile Nintendo. Sayangnya, Dragalia Lost tampaknya tidak dapat meniru kesuksesan seperti Fire Emblem Heroes. Dan akhirnya, Nintendo memutuskan untuk menutup game itu.

Keputusan Nintendo untuk menutup Dragalia Lost menunjukkan betapa berisikonya memainkan “live game“. Karena, sewaktu-waktu, pihak publisher bisa memutuskan untuk menutup game tersebut. Dalam artikel ini, saya akan membahas segala sesuatu tentang live game, termasuk trik yang developer gunakan untuk membuat gamers terus memainkan game tersebut.

Definisi dan Sejarah Game-as-a-Service

Live game juga dikenal dengan nama game-as-a-service (GaaS), yang merupakan model monetisasi yang relatif baru di industri game. Serupa dengan software-as-a-service (SaaS), GaaS memungkinkan perusahaan game untuk mendapatkan pemasukan secara kontinu dari game yang telah mereka luncurkan. Namun, jika SaaS mendapatkan pemasukan dari biaya langganan para pengguna, GaaS menghasilkan pemasukan berkelanjutan melalui microtransactions dan downloadable content (DLC).

Bagi developer, salah satu keuntungan dari GaaS adalah life cycle game yang lebih panjang. Namun, sebagai gantinya, developer juga harus terus memberikan konten baru untuk gamers. Karena itulah, game yang menggunakan model bisnis GaaS juga sering disebut sebagai live game. Sebagai perbandingan, sebelum model bisnis GaaS, perusahaan game hanya bisa mendapatkan pemasukan dari penjualan game. Angka penjualan game sendiri biasanya hanya melonjak pada waktu peluncuran game. Seiring dengan berjalannya waktu, angka penjualan game akan turun. Jika game itu digemari, developer bisa mendapatkan pemasukan ekstra dengan merilis expansion.

Model bisnis premium banyak digunakan oleh perusahaan game di era PlayStation 2, Xbox, dan GameCube. Ketika itu, game biasanya dijual dalam bentuk fisik, yaitu CD/cartridge. Selain membatasi pemasukan perusahaan game, salah satu kelemahan dari model bisnis ini adalah developer tidak bisa memperbaiki bug yang ditemukan pada game setelah game dirilis. Namun, model bisnis premium menguntungkan gamers karena mereka memegang hak milik atas game yang telah mereka beli. Jadi, setelah membeli game, gamers akan tetap bisa memainkan game itu, tidak peduli apa yang terjadi pada developer atau publisher dari game tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, industri game berubah. Internet menjadi salah satu teknologi yang mengubah lanskap industri game. Keberadaan internet tidak hanya memunculkan jenis game baru, yaitu game online, tapi juga menciptakan metode distribusi game baru. Dengan adanya internet, gamers tidak harus membeli game secara fisik. Mereka bisa membelinya di platform distribusi digital, seperti Steam. Ketika platform distribusi digital telah banyak digunakan oleh gamers, muncullah model bisnis GaaS. Satu hal yang harus diingat, platform distribusi digital dan GaaS hanya bisa direalisasikan ketika kecepatan internet sudah mumpuni.

Pada awal tahun 2000-an, kecepatan rata-rata internet hanya mencapai 1,5 Mbps. Padahal, satu DVD bisa menyimpan data sebesar 4,7GB. Hal itu berarti, untuk mengunduh satu game, diperlukan waktu sekitar 7-8 jam, dengan asumsi jaringan internet ada di kecepatan maksimal secara stabil. Masalah lainnya adalah keterbatasan storage. PlayStation 2 hanya memiliki storage sebesar 40GB. Artinya, gamers hanya bisa mengunduh sekitar delapan game pada satu waktu.

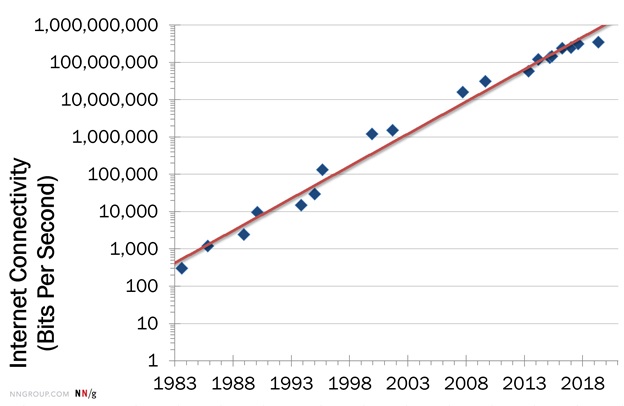

Kabar baiknya, dari tahun ke tahun, kecepatan internet naik secara eksponensial. Berdasarkan Law of Internet Bandwidth dari Nielsen, dalam 35 tahun terakhir, kecepatan internet tumbuh dengan tingkat Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 50%. Hal itu berarti, setiap 10 tahun, kecepatan internet naik sekitar 57 kali lipat, seperti yang disebutkan oleh Round Hill Investments.

Game pertama yang menerapkan konsep microtransactions adalah The Elder Scrolls IV: Oblivion, yang dirilis oleh Bethesda pada 2006. Ketika itu, Bethesda menawarkan sepaket armor untuk kuda para pemain, yang dihargai US$2,5 di Xbox dan US$1,99 di PC. Hanya saja, keputusan Bethesda untuk menjual item digital mendapat kritik dari komunitas gamers.

Meskipun begitu, Bethesda menganggap eksperimen mereka sukses. Sepanjang 2006 dan 2007, mereka terus meluncurkan update konten kecil-kecilan yang dibanderol dengan harga yang lebih murah. Kali ini, sambutan dari para gamers lebih baik. Setelah itu, Bethesda merilis dua expansion pack yang cukup signifikan: Knights of the Nine pada 2006 yang dihargai US$10 dan Shivering Isles pada 2007 dengan harga US$30. Dua expansion packs itu bisa dibeli secara digital maupun secara fisik. Setelah melihat kesuksesan Bethesda, publisher lain pun mulai mengikuti jejak mereka dan menerapkan model microtransactions dalam game mereka.

Penggunaan model microtransactions semakin menjamur pada 2008, ketika Apple merilis App Store untuk perangkat iOS. Bersamaan dengan itu, muncul banyak mobile game yang menggunakan model bisnis freemium: game yang bisa dimainkan dengan gratis, tapi menerapkan sistem microtransactions. Candy Crush merupakan salah satu contoh mobile game yang berhasil meraup untung besar dengan model bisnis microtransactions. Game populer lain yang juga menerapkan sistem microtransactions adalah World of Warcraft.

Sekarang, banyak developer game yang menggunakan model GaaS pada game mereka. Beberapa contoh mobile game populer yang menggunakan sistem GaaS adalah Free Fire, Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Dengan keberadaan model monetisasi GaaS, developer dan publisher menjadi pihak yang paling diuntungkan. Karena, mereka bisa mendulang pemasukan secara kontinu. Di sisi lain, gamers juga diuntungkan karena mereka bisa memainkan game secara gratis. Sayangnya, bagi gamers, model bisnis GaaS juga memiliki banyak dampak negatif.

Kontroversi dan Dampak Negatif dari GaaS ke Pemain

Bagi gamers, salah satu dampak negatif dari live game adalah tuntutan untuk selalu online saat bermain game. Jika gamers memainkan game multiplayer online, seperti Dota 2 atau Free Fire, wajar saja jika pemain memang harus terhubung ke internet. Namun, tidak sedikit single-player game yang mengharuskan gamers untuk tetap online. Hal ini membatasi waktu dan tempat gamers bisa bermain.

Masalah lain yang muncul dengan keberadaan GaaS adalah sistem pay-to-win. Dalam game dengan model bisnis pay-to-win, semakin banyak seseorang menghabiskan uang untuk membeli sumber daya dalam game (senjata, armor, item, karakter, dll), semakin besar kemungkinannya untuk unggul dari pemain lain. Developer seolah-olah mengeksploitasi sifat kompetitif para gamers untuk bisa mendorong pemasukan mereka. Sebelum ini, Hybrid.co.id pernah membahas tentang masalah yang disebabkan oleh game pay-to-win.

Sebagian gamers secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya dengan model bisnis live game. Salah satu alasan mereka adalah karena terkadang, live game menerapkan praktek yang terkesan menipu, apalagi game yang menggunakan sistem loot box atau gacha. Dalam game dengan model monetisasi gacha atau loot box, gamers tidak membeli item secara langsung. Sebagai gantinya, mereka membeli “kesempatan” untuk mendapatkan sebuah item. Masalahnya, tidak semua perusahaan game secara jujur mengungkap persentase untuk mendapatkan item tertentu. Alhasil, gamers bisa menghabiskan jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah di sebuah game gacha tanpa mendapatkan item yang mereka inginkan.

Kabar baiknya, sudah ada beberapa negara yang sudah menetapkan regulasi tentang game dengan mekanisme gacha atau loot box, seperti Belgia, Belanda, dan Tiongkok. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang bahaya game gacha, Anda bisa membacanya di sini.

Seperti yang sudah dibahas sekilas, salah satu keuntungan live game adalah developer dapat memperbaiki bug yang muncul setelah game diluncurkan. Sayangnya, terkadang, hal ini membuat developer berpikir bahwa mereka bisa merilis game yang penuh dengan bug atau bahkan belum sempurna. Dan masalah ini juga muncul pada game buatan developer besar. Contohnya, saat diluncurkan, Cyberpunk 2077 dipenuhi dengan begitu banyak bug sehingga game itu sempat ditarik dari PlayStation Store. Walau pada akhirnya, game itu kembali tersedia di toko digital tersebut.

Salah satu ciri khas live game adalah update konten berkala. Di satu sisi, update berkala berarti gamers akan terus punya konten untuk dikonsumsi, sehingga mereka akan terus memainkan sebuah game. Hanya saja, terkadang, developer akan merilis update yang hanya bisa dimainkan dalam waktu terbatas. Biasanya, developer akan menyesuaikan time-limited events dengan hari penting di dunia nyata, termasuk Hari Valentine, Halloween, atau Tahun Baru.

Selain time-limited events, contoh lain tentang bagaimana developer memberikan batasan waktu pada gamers adalah dengan menetapkan tanggal kadaluarsa atau reset pada battle pass. Jadi, untuk mendapatkan semua rewards pada battle pass, gamers harus bisa menyelesaikan semua tantangan sebelum battle pass kadaluarsa atau direset. Dengan membatasi waktu untuk memainkan konten, developer bisa membuat pemain merasakan Fear of Missing Out (FOMO). Apalagi ketika developer menyelipkan cerita atau lore penting dalam konten yang mereka rilis. Contoh perusahaan game yang melakukan hal ini adalah Hoyoverse dengan Genshin Impact.

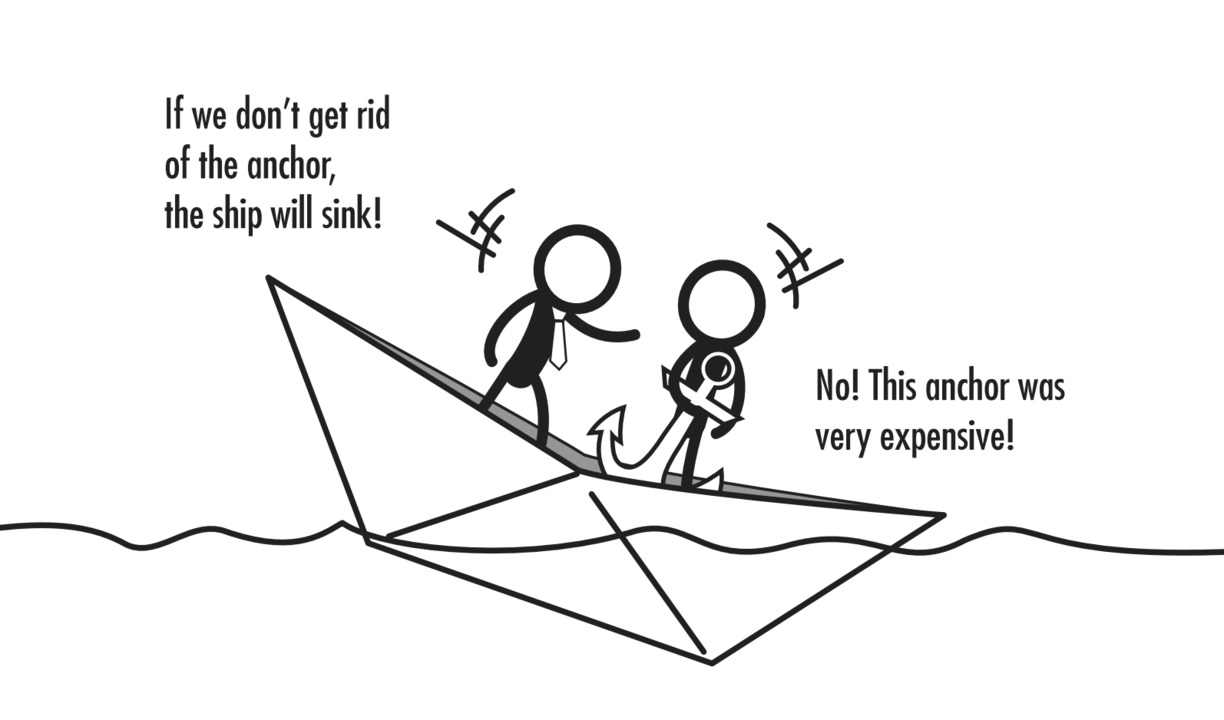

Terakhir, masalah terbesar yang gamers alami karena kemunculan model bisnis GaaS adalah game tidak lagi menjadi milik sang gamer. Artinya, ketika publisher memutuskan untuk berhenti mendukung sebuah game, maka gamers tidak lagi bisa memainkan game tersebut. Tidak peduli berapa banyak uang yang seorang gamer sudah investasikan pada sebuah live game, dia tidak akan bisa menghentikan keputusan publisher. Hal ini membuat live game layaknya bom waktu. Dan memainkan live game buatan publisher game besar sekali pun bukan jaminan bahwa game tidak akan tutup sewaktu-waktu. Dragalia Lost menjadi buktinya.

Bagaimana Developer Memanfaatkan Artificial Scarcity dan Sunk Cost Fallacy

Menurut hukum ekonomi, harga sebuah produk dipengaruhi oleh suplai dari penyedia produk dan permintaan atau demand dari konsumen. Berdasarkan prinsip kelangkaan atau scarcity, harga dari sebuah produk yang langka akan terus naik sampai suplai dan demand mencapai titik ekuilibrium, seperti yang disebutkan dalam Investopedia.

Dalam kasus game, sebenarnya, suplai bisa tersedia dengan tidak terbatas. Dengan game online sebagai pengecualian. Untuk kasus game online, suplai akan dibatasi oleh kapasitas server. Karena itulah, Square Enix sempat menghentikan penjualan dari Final Fantasy 14 setelah peluncuran expansion Endwalker karena banyaknya gamers yang ingin memainkan game itu.

Ketika sebuah produk menjadi barang langka, maka harganya akan naik. Biasanya, harga naik berarti demand akan turun. Namun, konsumen juga akan tetap sadar akan nilai dari produk langkah tersebut: keuntungan atau rasa puas yang muncul setelah mendapatkannya. Karena itulah penjual bisa memanfaatkan prinsip kelangkaan untuk mendorong harga produk.

Dengan menggunakan model bisnis GaaS, perusahaan game bisa menciptakan kelangkaan artifisial. Dan sebenarnya, teknik ini tidak hanya digunakan pada game, tapi juga produk digital lain, seperti cryptocurrency. Sebagai contoh, jumlah bitcoin yang tersedia di dunia terbatas, hanya 21 juta koin. Jadi, selama demand untuk bitcoin ada, maka harga dari cryptocurrency itu akan selalu naik.

Untuk menciptakan kelangkaan artifisial dalam game, perusahaan game tidak serta-merta membatasi jumlah game yang mereka luncurkan. Namun, mereka membatasi sumber daya yang tersedia dalam game, termasuk waktu bermain. Ketika pemain membeli game premium, dia akan bisa memainkan game itu kapan pun dia mau, selama apa pun yang dia mau. Setelah membayar Rp600ribu — atau Rp800 ribu untuk Deluxe Edition — untuk membeli Eldeng Ring, seorang gamer bisa menghabiskan waktu beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu jam untuk memainkan game tersebut.

Lain halnya dengan live game. Biasanya, live game memiliki mekanisme yang membatasi waktu bermain para gamers, seperti stamina, energi, atau apa pun namanya. Misalnya, Genshin Impact memiliki resin. Maksimal, pemain bisa mendapatkan 160 resin. Resin akan pulih dengan sendirinya selama pemain tidak menggunakannya. Untuk memulihkan 160 resin, dibutuhkan waktu 21 jam dan 20 menit.

Untuk menyelesaikan sebuah domain, pemain harus menggunakan 20 atau 40 resin. Hal itu berarti, dalam 21,5 jam, pemain hanya bisa menyelesaikan 4 sampai 8 domain. Kabar baiknya, pemain tidak perlu menggunakan resin ketika mereka menjelajah dan mengalahkan monster di world map. Namun, pemain hanya bisa mendapatkan items untuk menaikkan level karakter, skill karakter, atau bahkan artefacts untuk meningkatkan status karakter dari domain.

Jika resin pemain telah habis tapi mereka masih ingin menyelesaikan domain, pemain bisa membeli resin menggunakan crystals, yang bisa dibeli menggunakan uang. Kurang lebih, begitulah cara developer menjadikan waktu bermain sebagai barang langka, mendorong pemain untuk menghabiskan uang demi bisa terus bermain.

Cara lain bagi developer untuk bisa menciptakan kelangkaan artifisial adalah dengan membuat time-limited event. Selain menciptakan FOMO, time-limited content juga akan mendorong pemain untuk terus memainkan sebuah game. Karena, jika pemain tidak menyelesaikan konten itu dalam waktu yang telah ditentukan, pemain tidak akan bisa memainkan konten tersebut.

Selain artificial scarcity, trik lain yang bisa developer gunakan untuk mendorong gamers memainkan live game adalah dengan memanfaatkan sunk cost fallacy. Setiap game free-to-play yang memiliki microtransactions biasanya punya in-game currency yang bisa digunakan untuk membeli items, seperti G-Coins pada PUBG Mobile atau Diamonds pada Mobile Legends. Kepada pemain baru, developer biasanya cukup dermawan dalam membagikan mata uang dalam game tersebut. Pemain bisa mengumpulkan in-game currency dengan menyelesaikan misi/quest tertentu atau menaikkan level karakter. Terkadang, developer bahkan memberikan diskon untuk membeli in-game currency bagi pemain baru.

Developer melakukan hal itu bukan tanpa alasan. Memudahkan pemain baru mendapatkan in-game currency berfungsi layaknya hook atau umpan, membuat mereka betah bermain dan terlena dengan kemudahan untuk mendapatkan in-game currency. Padahal, seiring dengan berjalannya waktu, mendapatkan in-game currency akan menjadi semakin sulit.

Selain memudahkan pemain baru untuk mendapatkan mata uang dalam game, developer juga terkadang menawarkan diskon pada pemain baru untuk membeli in-game currency. Di Genshin Impact, kali pertama Anda membeli crystals, jumlah crystals yang Anda dapatkan mencapai dua kali lipat dari jumlah crystals yang Anda beli. Alhasil, pemain menjadi tergiur untuk melakukan in-game purchase. Dan setelah pemain menginvestasikan uang ke dalam game, dia bisa jatuh pada sunk cost fallacy.

Di bidang ekonomi, sunk cost diartikan sebagai biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak bisa dikembalikan, menurut laporan The Decision Lab. Dan saat kita sudah menginvestasikan uang atau waktu untuk melakukan sesuatu, biasanya kita akan lebih terdorong untuk menyelesaikan hal tersebut. Contohnya, Anda membeli tiket untuk menonton konser Justin Bieber. Tapi, pada hari-H, Anda sakit. Karena tiket sudah terlanjur dibeli — dan tidak bisa dikembalikan — akhirnya Anda tetap berkeras untuk pergi karena Anda merasa sayang jika uang yang digunakan untuk membeli tiket terbuang begitu saja. Padahal, dengan memaksakan diri, Anda bisa memperburuk kondisi Anda dan menimbulkan kerugian yang lebih besar dari harga tiket konser tadi.

Jika diaplikasikan dalam game, sunk cost fallacy adalah perasaan yang muncul dalam diri gamers ketika mereka merasa harus terus memainkan sebuah game karena mereka sudah terlanjur menghabiskan uang untuk game tersebut. Misalnya, seseorang telah menghabiskan ratusan ribu atau jutaan rupiah untuk membeli V-bucks di Fortnite. Dia akan terus terdorong untuk memainkan game itu walau mungkin, dia sudah bosan atau merasa komunitas game tersebut telah menjadi terlalu toxic. Pasalnya, dia telah menginvestasikan uangnya ke game tersebut.

Menariknya, sunk cost fallacy tidak hanya berlaku pada uang, tapi juga waktu. Sebagai contoh, ketika seorang gamer sudah memainkan Dota 2 selama berpuluh-puluh atau beratus-ratus jam, dia akan terdorong untuk terus memainkan game itu, walau Valve mendadak meluncurkan update yang dia tidak suka. Lagi, alasannya adalah karena sang gamer merasa sayang jika waktu yang dia sudah habiskan terbuang sia-sia.

Lalu, bagaimana cara untuk menghindari pola pikir salah dalam sunk cost fallacy? Manusia bisa terjebak dalam sunk cost fallacy karena saat mengambil keputusan, manusia memang tidak sepenuhnya berpikir logis, tapi juga dipengaruhi oleh perasaan. Alhasil, saat seseorang sudah terlanjur menginvestasikan uang atau waktunya pada sesuatu, dia akan menganggap hal itu sebagai komitmen. Dan dia akan merasa sayang atau bersalah jika dia tidak meneruskan komitmen tersebut. Padahal, uang atau waktu yang telah dia habiskan tidak akan kembali sekali pun dia tetap teguh pada komitmen awalnya. Sebaliknya, dia justru berpotensi meyia-nyiakan lebih banyak waktu dan uang di masa depan.

Alasan lain mengapa seseorang bisa menjadi korban dari sunk cost fallacy adalah karena rasa kecewa yang seseorang rasakan akibat kehilangan sesuatu cenderung lebih kuat daripada perasaan yang dia rasakan ketika kita mendapatkan sesuatu. Dan hal inilah yang membuat seseorang terpaku pada uang/waktu yang dia sudah habiskan di masa lalu, daripada fokus pada kerugian/keuntungan yang bisa dia dapatkan di masa depan.

Menghindari pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran sunk cost fallacy memang sulit. Namun, setidaknya, ketika kita tahu tentang sunk cost fallacy, kita bisa mencoba untuk fokus pada biaya dan keuntungan yang bisa kita dapatkan sekarang atau di masa depan daripada terpaku pada biaya yang telah kita keluarkan di masa lalu.

Penutup

Change is the only constant in life. Jadi, tidak heran jika lanskap industri game terus berubah dalam beberapa dekade belakangan. Kemunculan model bisnis baru — seperti game-as-a-service — adalah salah satu bagian dari perubahan tersebut.

Sebenarnya, sama seperti hal baru lain, GaaS juga memiliki dampak positif dan negatif. Contoh dampak positif dari keberadaan GaaS adalah munculnya game free-to-play, yang membuat industri game berkembang pesat. Di sisi lain, GaaS juga punya berbagai dampak negatif, seperti peluncuran game yang penuh dengan bug atau over-monetization. Dan hal inilah yang membuat sebagian gamers berang.

Secara pribadi, saya merasa, tidak ada yang salah jika perusahaan game mengadopsi model bisnis baru, apalagi ketika model bisnis itu memberikan keuntungan yang lebih besar. Toh, tujuan utama perusahaan memang mencari untung. Hanya saja, masalah akan muncul ketika perusahaan menjadi terlalu rakus, saat mereka rela untuk mengorbankan gamers yang menjadi konsumen mereka demi mendapatkan keuntungan lebih banyak.