Pemain esports profesional, Lee “Fearless” Eui-seok menceritakan pengalamannya terkait rasisme yang dia alami selama dia tinggal di Amerika Serikat melalui sebuah video singkat. Lee merupakan pemain Overwatch League asal Korea Selatan. Dia sempat bermain untuk Shanghai Dragons sebelum dia pindah ke Dallas Fuel yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat.

“Tinggal di sini sebagai orang Asia itu menakutkan,” kata Lee, seperti dikutip dari The Washington Post. “Banyak orang yang sengaja mencari masalah dengan kami. Setiap mereka melihat kami, mereka selalu mendatangi kami. Bahkan ada orang yang batuk ke arah kami. Kali ini adalah pertama kalinya saya merasakan rasisme. Dan rasisme di sini… cukup parah. Mereka mencoba menakut-nakuti kami — banyak dari mereka mencoba untuk membuat kami takut.”

Padahal di AS, ada banyak pemain esports yang berasal dari Asia, khususnya Korea Selatan. Menurut Yahoo, lebih dari setengah pemain di Overwatch League berasal dari Korea Selatan. Selain Korea Selatan, Tiongkok menjadi negara Asia lain yang banyak menelurkan pemain esports berbakat.

Kenapa Banyak Gamer Profesional yang Berasal dari Asia?

Jumlah gamers profesional yang muncul di satu negara tergantung pada seberapa besar komunitas gamers di negara tersebut. Semakin banyak jumlah gamers di sebuah negara, semakin besar pula kesempatan negara itu punya pemain-pemain esports berbakat. Begitu juga dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Mereka bukannya punya susunan genetik khusus yang membuat warganya punya Actions Per Minute (APM) yang tinggi. Hanya saja, budaya di kedua negara itu memang mendukung pertumbuhan industri gaming.

Korea Selatan adalah negara yang padat. Jadi, jumlah tanah lapang yang bisa digunakan oleh anak-anak dan remaja untuk bermain bola atau olahraga lainnya terbatas. Sebaliknya, warnet — yang disebut PC bangs — justru menjamur. Seperti yang disebutkan oleh InvenGlobal, di Korea Selatan, dalam satu bangunan, terkadang ada lebih dari satu PC bang. Selain itu, biaya untuk bermain di PC bang juga terjangkau. Alhasil, banyak anak-anak SMA yang bermain game untuk melepas penat.

Tak hanya itu, keterbatasan lahan juga memengaruhi pertumbuhan bisnis di Korea Selatan. Karena lahan terbatas, maka perusahaan di Korea Selatan biasanya fokus pada industri dengan teknologi canggih yang membutuhkan pekerja dengan edukasi tinggi. Jadi, jangan heran jika 70% lulusan SMA di Korea Selatan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Dan hal ini menumbuhkan budaya kompetitif di tengah masyarakat Korea Selatan, termasuk di kalangan para siswa SMA.

Tak hanya itu, nilai seorang murid bahkan bisa menentukan lingkaran pergaulannya. Pasalnya, di Korea Selatan, murid-murid yang ada di level yang sama akan cenderung berkumpul bersama. Satu hal yang unik, walau para murid membentuk kelompok pertemanan sendiri-sendiri, mereka juga saling bersaing dengan satu sama lain. Perilaku kompetitif ini juga tercermin dalam diri para gamers. Walau seorang gamer di Korea Selatan mengatakan bahwa dia tidak peduli pada rank, pada akhirnya, dia tetap akan berusaha untuk bisa menjadi juara. Dan budaya kompetitif inilah yang mengasah kemampuan para pemain esports profesional asal Korea Selatan.

Bahkan setelah menjadi atlet esports profesional sekalipun, semangat kompetitif seorang gamer Korea Selatan tak padam. Dan mereka tidak hanya bersaing dengan atlet esports dari tim lawan, tapi juga dengan rekan satu tim mereka sendiri. Para pemain esports Korea Selatan juga punya dedikasi tinggi. Jika dibandingkan dengan tim dari kawasan lain, tim Korea Selatan biasanya rela untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih. Semua faktor inilah yang menjadi alasan mengapa ada banyak pemain profesional berbakat yang datang dari Korea Selatan.

Budaya gaming di Tiongkok sedikit mirip dengan budaya gaming di Korea Selatan. Gamers di kedua negara itu sama-sama menganggap bermain game sebagai kegiatan sosial dan punya semangat kompetisi yang tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Quantic Foundry dan Niko Partners, gamers asal Tiongkok cenderung lebih kompetitif dari gamers asal Amerika Serikat. Dari survei yang dirilis pada awal 2019 itu, diketahui bahwa salah satu motivasi utama bagi gamers Tiongkok untuk bermain game adalah Completion, yaitu ketika mereka harus mengumpulkan poin/trofi dan menyelesaikan berbagai task/quest. Faktor lain yang memotivasi gamers Tiongkok adalah kompetisi.

Hal lain yang membedakan gamer Tiongkok dengan gamer AS adalah motivasi gamers Tiongkok cenderung tidak berubah, meski umur mereka bertambah. Di AS, semakin berumur seorang gamer, minatnya untuk bersaing dengan pemain lain juga akan turun. Sementara di Tiongkok, umur gamer tak punya dampak signifikan pada semangat mereka untuk berkompetisi, seperti yang disebutkan oleh VentureBeat.

Bagaimana dengan Stereotipe di Indonesia?

Indonesia juga punya budaya gaming yang khas. Hal ini juga memunculkan tren tertentu di kalangan pemain esports profesional. Salah satunya, di awal era kemunculan esports pada tahun 2000-an, kebanyakan pemain esports PC adalah warga keturunan Tionghoa. Menurut pengamatan Editor in Chief Hybrid.co.id, Yabes Elia, yang sudah melanglang buana di dunia jurnalisme gaming selama ratusan belasan tahun, tren ini muncul karena gaya asuh orangtua dari keluarga Tionghoa yang unik. Biasanya, mereka cenderung lebih suka jika anak mereka diam di rumah. Dan untuk itu, mereka rela memfasilitasi anak mereka dengan PC atau konsol. Alhasil, anak-anak dari keluarga keturunan Tionghoa sudah familier dengan game sejak mereka kecil. Jadi, tidak heran jika ketika mereka beranjak dewasa, mereka tertarik untuk menjadi pemain profesional.

Sekarang, tren ini sudah mulai berubah. Game tak lagi menjadi hobi mewah yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Perubahan tren ini terjadi berkat kemunculan mobile game. Jika dibandingkan dengan PC atau konsol, harga smartphone lebih murah. Jadi, jumlah orang yang bisa membeli smartphone pun jauh lebih banyak. Buktinya, secara global, penjualan Sony PlayStation 4 hanya mencapai 112,3 juta unit. Sementara menurut Katadata, jumlah pengguna smartphone di Indonesia pada 2019 mencapai 63% dari total populasi, atau sekitar 170 juta orang. Karena smartphone bisa didapatkan dengan lebih mudah, jumlah gamers di Indonesia pun meroket. Alhasil, semakin banyak orang-orang yang punya kesempatan untuk menjadi pemain esports.

Salah satu tren yang ada di Indonesia saat ini adalah kebanyakan pemain esports profesional berasal dari pulau luar Jawa. Sebelum ini, kami bahkan sempat membahas bahwa sejak Mobile Legends Professional League Season 1 sampai Season 4, selalu ada pemain asal Pontianak yang jadi juara. Sekali lagi, tren ini muncul bukan karena orang-orang dari Sumatera, Kalimanta, Sulawesi, Maluku, atau Papua susunan genetik khusus yang membuat mereka menjadi lebih jago dalam bermain game dari gamers asal Jawa.

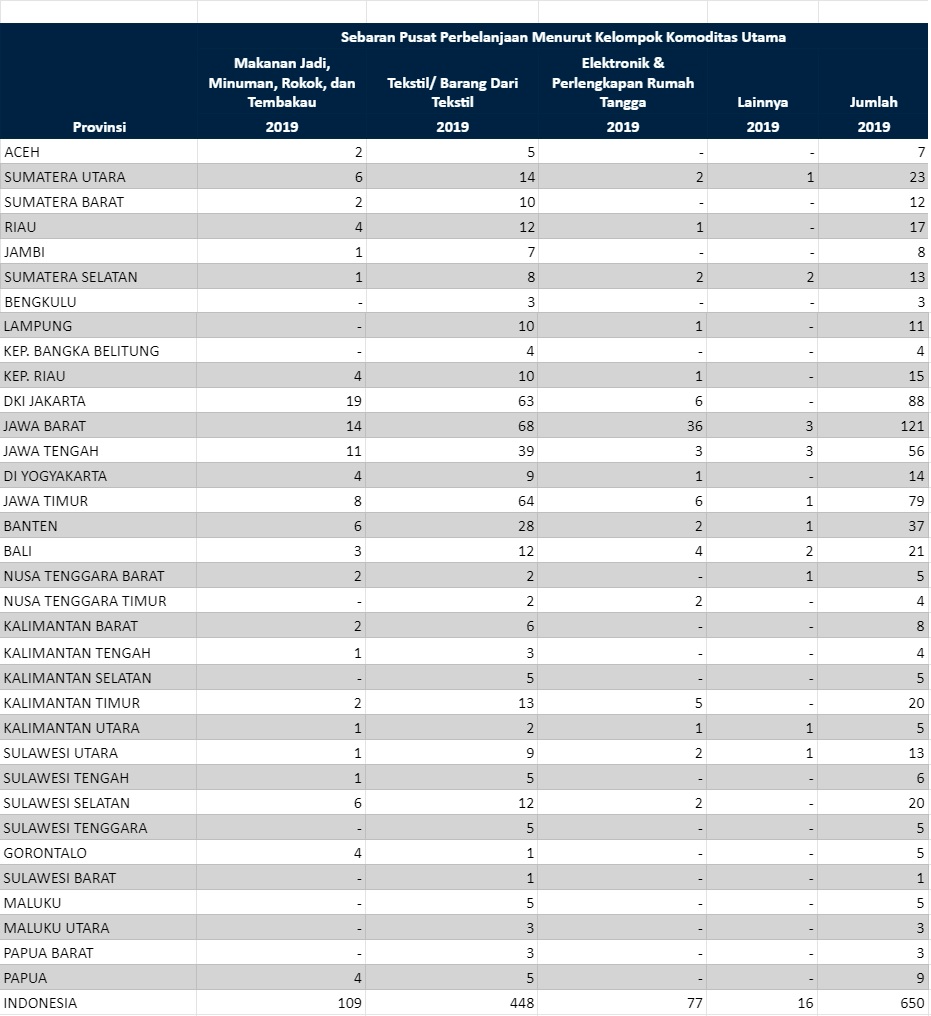

Tren tersebut muncul karena faktor lingkungan. Pembangunan infrastruktur di Indonesia cenderung fokus pada pulau Jawa. Alhasil, Jawa dipenuhi dengan berbagai tempat hiburan, mulai dari mall sampai kedai kopi kekinian. Buktinya, jumlah mall di Pulau Jawa jauh lebih banyak dari pusat perbelanjaan di luar Jawa. Menurut data Badan Pusat Statistik, ada 650 pusat perbelanjaan di Indonesia pada 2019. Dan Jawa punya 395 pusat perbelanjaan, lebih dari setengah total mall di Indonesia. Sebagai perbandingan, Sumatera hanya punya 113 pusat perbelanjaan, Bali dan Nusa Tenggara 30 mall, Kalimantan 42 mall, serta Papua dan Maluku 20 mall.

Tak hanya itu, tujuh mall terbesar di Indonesia, semuanya terletak di Pulau Jawa. Sebanyak empat mall terbesar ada di Jakarta, dua lainnya ada di Surabaya, dan yang terakhir ada di Yogyakarta. Berikut data tujuh mall terbesar di Indonesia berdasarkan pada total luas lantai yang disewakan (NLA), menurut data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

1. Mal Pakuwon – Surabaya

2. Tunjungan Plaza – Surabaya

3. Summarecon Kelapa Gading – Jakarta

4. Grand Indonesia – Jakarta

5. Mal Taman Anggrek – Jakarta

6. Central Park – Jakarta

7. Hartono Mall – Yogyakarta

Lalu apa korelasi antara jumlah mall di sebuah pulau dengan kemampuan para gamers yang tinggal di pulau tersebut? Sederhana saja. Karena jumlah mall di luar Jawa terbatas, hal itu berarti tempat hiburan yang bisa dijangkau oleh masyarakat di sana juga terbatas, apalagi untuk remaja yang hanya berbekal uang saku dari orangtua. Jadi, tidak aneh jika mereka menghabiskan lebih banyak waktu luang mereka untuk bermain game. Seperti kata pepatah, bisa karena terbiasa. Ketika seseorang menghabiskan lebih banyak waktunya untuk bermain game, tentunya kemampuannya pun jadi lebih baik.

Tren terkait etnis tidak hanya muncul di kalangan pemain profesional, tapi juga di level pemilik organisasi esports. Di Indonesia, kebanyakan pemilik organisasi esports adalah keturunan Tionghoa. Hal ini masih ada kaitannya dengan fakta bahwa pada awal kemunculan esports, sebagian besar pemain profesional merupakan keturunan Tionghoa. Biasanya, salah satu alasan seseorang membuat organisasi esports adalah karena dia memang punya passion di dunia competitive gaming, seperti Gary Ongko, pemilik dari BOOM Esports. Motivasi lain seseorang membuat organisasi esports adalah karena dia pernah menjadi atlet esports, contohnya Richard Permana dari NXL.

Apa Pentingnya Membahas Rasisme di Esports?

Jika dibandingkan dengan olahraga tradisional, esports lebih inklusif. Pasalnya, esports tidak mengadu kekuatan fisik. Jadi, idealnya, hampir semua orang bisa ikut serta dalam esports. Sayangnya, esports masih belum bebas dari diskriminasi, baik yang didasarkan atas ras maupun gender. Belum lama ini, Gabriel “NTX” Garcia, pemain PUBG Mobile Pro League (PMPL) di Brasil terkena larangan bermain selama satu tahun karena membuat komentar rasis. Dia adalah pemain PMPL Brasil kedua yang terkena hukuman karena membuat komentar rasis. Sebelum itu, Lucas “Goodzin” Martins melakukan kesalahan yang sama.

Diskriminasi karena ras juga dialami oleh pemain Asia, seperti yang terjadi pada Lee “Fearless” Eui-seok. Sayangnya, perlakuan rasis juga bisa terjadi dalam turnamen. Misalnya, di turnamen Dota 2 Minor pada 2018. Dalam pertandingan antara tim asal Amerika Utara, Complexity Gaming dan tim asal Tiongkok, Royal Never Give-Up, pemain Complexity, Andrei “skem” Ong membuat komentar rasis, memanggil pemain RNG dengan sebutan “Ching chong”. Hal ini mendorong ImbaTV — platform streaming yang menyiarkan turnamen DreamLeague di Tiongkok — untuk protes pada DreamHack dan Valve.

Komentar rasis juga terkadang muncul dari sesama pemain esports Asia. Beberapa hari setelah kasus Ong, pemain TNC asal Filipina, Carlo “Kuku” Palad membuat komentar serupa, lapor The Esports Observer. Palad lalu dikenakan sanksi oleh TNC, yang membuat pernyataan resmi terkait hal itu di Weibo dan Facebook.

Rasisme adalah masalah yang harus diatasi. Pasalnya, ia bisa menyebabkan banyak masalah, baik pada individual yang menjadi korban rasisme ataupun sebuah komunitas. Bagi orang-orang yang menjadi korban, rasisme bisa membuat mereka merasa marah dan bahkan depresi. Selain itu, mereka juga akan selalu khawatir mereka akan diserang, baik secara verbal dan fisik. Dan hal ini bisa berdampak buruk pada komunitas, seperti merusak kepercayaan antar anggota komunitas.

Di dunia esports, rasisme tak hanya merugikan orang-orang yang menjadi target diskriminasi, tapi juga pihak publisher. Pasalnya, perilaku para gamers — apalagi pemain profesional — bisa menjadi cerminan dari reputasi sebuah game. Tak tertutup kemungkinan, komunitas yang toxic membuat orang-orang enggan untuk mencoba bermain sebuah game. Selain itu, jika publisher tidak menangani masalah rasisme dengan serius, hal ini bisa membuat para pemain melakukan protes. Mereka juga bisa memutuskan untuk tidak mendukung sebuah publisher dengan tidak membeli item dalam game, yang akan menyebabkan penurunan pemasukan publisher.

Kesimpulan

Di dunia olahraga tradisional, sempat muncul mitos yang menyebutkan bahwa orang-orang berkulit hitam memang punya susunan genetik yang unik, memungkinkan mereka unggul di bidang olahraga. Teori ini dipercaya oleh masyarakat Amerika Serikat pada 1991. Namun, pada 1971, sosiolog AS keturunan Afirka, Harry Edwards mengungkap bahwa kepercayaan ras memengaruhi kemampuan fisik seseorang merupakan teori yang rasis.

Sementara berdasarkan studi, kemampuan olahraga seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh susunan genetik mereka, tapi juga faktor lingkungan. Dan hal ini terbukti di dunia esports. Korea Selatan menelurkan banyak pemain esports berbakat karena keadaan di negara itu memang mendukung budaya gaming yang kompetitif. Sementara di Indonesia, gamers di luar Jawa cenderung lebih jago karena kemungkinan, mereka memang menginvestasikan lebih banyak waktunya untuk berlatih.