Bulan Oktober selalu jadi momen seru dalam industri game setiap tahunnya. Sebagai bulan di mana perayaan hari Halloween jatuh di dalamnya, bulan ini adalah alasan tepat bagi developer untuk merilis game yang memiliki tema horor atau mistis. Sepanjang Oktober 2019 ini contohnya, kita bisa menemukan judul-judul seperti Luigi’s Mansion 3, MediEvil, hingga game lokal Ghost Parade. Sementara di game yang bersifat live service, Oktober jadi motivasi untuk merilis/menjual konten baru, entah berupa event atau item kosmetik. Apalagi para pengguna Steam, pasti sudah banyak yang bersiap menyambut kehadiran Halloween Sale untuk memborong sejumlah game horor incaran.

Sayangnya untuk orang yang tidak menyukai horor seperti saya, momen Oktober ini tidak begitu terasa relatable. Tentu saja saya tidak menolak kehadiran skin Wheatfield Nightmare untuk Franco di Mobile Legends, atau ekspansi The Devils Awaken yang memunculkan konten Devil May Cry 5 di Teppen. Namun rasanya tidak ada beda bila konten semacam ini hadir tidak pada momen Halloween. Steam Halloween Sale pun lebih sering saya lewatkan, karena game di Wishlist saya biasanya tidak ikut terkena diskon.

“Memangnya apa yang salah dengan game horor?” Sebetulnya tidak ada yang salah, hanya saja saya tidak merasa bisa menikmatinya. Bukan saya menolak main game horor karena terlalu takut, tapi bagi saya game (atau film) horor itu melelahkan. Bikin tegang dan bikin kaget, bertentangan dengan tujuan saya main game yang salah satunya adalah untuk istirahat.

Jelas banyak orang yang tidak setuju dengan pandangan di atas, karena hingga kini masih banyak game dan film horor yang laku di pasaran. Tapi terkadang saya juga bertanya-tanya, kenapa sih horor jadi salah satu genre hiburan yang terus populer? Bagaimana bisa rasa takut—yang harusnya mendorong kita untuk menjauh—malah jadi sumber kesenangan yang adiktif bagi sebagian orang?

Ketegangan membawa nikmat

Daya tarik horor adalah sesuatu yang sudah cukup banyak diteliti oleh para akademisi. Jamie Madigan dalam artikelnya yang berjudul The Psychology of Horror Games misalnya, mengatakan bahwa motivasi seseorang untuk memainkan game horor secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori.

Pertama adalah kelompok orang pencari sensasi. Kelompok ini adalah orang-orang yang memang pada dasarnya senang mencari rasa “mabuk” (high) secara emosional. Mereka suka mengalami situasi-situasi menegangkan yang biasanya tak terjadi dalam kehidupan normal. Contohnya merasakan ketakutan dari film horor, atau melakukan olahraga ekstrem seperti sky diving.

Dr. Andrew Weaver, seorang peneliti bidang horor yang berasal dari Indiana University, mengatakan dalam tulisan Madigan bahwa pengalaman merasakan sensasi tersebut bisa menjadi sarana berlatih untuk menghadapi situasi menyeramkan di dunia nyata. Terutama bagi anak-anak muda, pengalaman seperti ini mengajari mereka untuk mengendalikan emosi dengan cara yang aman. “Kita bisa mengalami kejadian tidak menyenangkan lewat fim dan kita tahu kejadian itu akan berakhir, kita akan melaluinya, dan akan lanjut menjalani kehidupan,” papar Weaver.

Anehnya, kenikmatan dari sensasi ini sepertinya hanya berlaku bila kita sudah jelas tahu bahwa apa yang kita lihat itu palsu (misalnya game atau film). Dalam sebuah riset, orang-orang yang menyukai film horor dan sudah terbiasa melihat adegan sadis, ketika ditunjukkan kejadian sadis sungguhan (video dokumenter) ternyata tidak bisa menikmatinya. Mereka menolak menonton video tersebut sampai habis, padahal film-film horor yang biasa mereka tonton mungkin punya adegan yang lebih sadis atau lebih menjijikkan.

Kelompok yang kedua punya kemiripan dengan kelompok pertama, yaitu sama-sama mencari sensasi. Bedanya, mereka bukan menikmati ketegangan emosional itu sendiri, tapi mereka menikmati rasa lega yang muncul setelah ketegangan berakhir.

Madigan mengutip ucapan Prof. Glen Sparks dari Purdue University tentang teori ini. “Orang-orang menjadi terangsang secara psikologis akibat rasa takut yang mereka alami selama kejadian di media, kemudian ketika kejadian di media itu berakhir, rangsangan itu teralihkan ke rasa lega dan memperkuatnya. Mereka bukan menikmati pengalaman merasa takut, tapi sebaliknya, mereka menikmati emosi positif kuat yang mungkin muncul setelahnya,” papar Sparks.

Fenomena ini dikenal sebagai “excitation transfer theory” (teori transfer ketegangan), dan dikemukakan oleh psikolog Amerika, Dolf Zillmann, pada tahun 1971. Ia menyatakan bahwa ketika seseorang mendapat rangsangan psikologis, ada periode di mana rangsangan itu akan tertinggal tanpa ia sadari. Kemudian ketika ia memperoleh rangsangan lain setelahnya, orang tersebut bisa “mengalihkan” respons yang ia rasakan dari rangsangan pertama ke rangsangan kedua. Bahasa gampangnya, perasaan lega akan terasa lebih nikmat bila didahului oleh perasaan tegang sebelumnya.

Terakhir, seseorang bisa menjadi penikmat hiburan horor akibat dorongan sosial. Kemampuan mengatasi rasa takut dalam horor bisa menjadi sebuah pembuktian bahwa seseorang itu kuat atau pemberani di hadapan teman-teman dan keluarganya.

Mungkin terdengar agak seksis, tapi teori ini terbukti lebih banyak terjadi di pergaulan antar lawan jenis, terutama kalangan remaja/dewasa muda. Laki-laki ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menjalankan peran sebagai “pelindung” bagi kaum perempuan yang takut. Sebaliknya, perempuan ingin merasa aman karena melihat bahwa laki-laki yang ada disekitarnya tidak penakut dan bisa diandalkan.

Teori yang dikenal dengan istilah “snuggle theory” (atau “gender socialization theory”) ini muncul dalam sebuah studi di tahun 1996 oleh Dolf Zillmann. Ia menemukan bahwa laki-laki yang menonton film horor bersama perempuan cenderung lebih bisa menikmati filmnya bila si perempuan merasa takut. Sebaliknya, perempuan yang menonton cenderung lebih bisa menikmatinya bila si laki-laki terlihat tidak takut. Ini artinya konstruksi sosial punya peran besar dalam menentukan media hiburan seperti apa yang bisa kita nikmati.

Teori-teori di atas menunjukkan bahwa meski rasa takut secara inheren adalah emosi yang negatif, emosi ini bisa memberikan kenikmatan tersendiri bila disandingkan dengan faktor lain—seperti jaminan rasa aman, excitation transfer, dan konstruksi sosial. Sebetulnya masih ada teori-teori lain tentang daya tarik game horor. Riset oleh Michelle Park dari Long Island University menyebutkan bahwa ada delapan teori tentang motivasi ini, dan sumber teori itu sudah dikemukakan oleh tokoh-tokoh zaman dahulu seperti Sigmund Freud bahkan Aristoteles. Namun jelas tidak bisa kita bahas semua di sini.

Video game memberi sensasi lebih kuat

Untuk memancing rasa takut muncul di kalangan pemain, seorang kreator horor bisa memanfaatkan berbagai aspek tergantung dari medium apa yang ia gunakan. Apabila wujud medianya adalah novel, jelas ia akan terbatas pada penggunaan kata-kata saja serta mungkin sejumlah kecil ilustrasi. Akan tetapi video game adalah media yang kompleks dan canggih, sehingga “lahan bermain” sang kreator pun jadi lebih luas.

Aspek pertama yang paling jelas terlihat adalah tampilan visual. Manusia diyakini punya rasa takut terhadap kegelapan sebagai bagian dari proses evolusi. Setelah sekian lama berkembang, kini kita telah menjadi makhluk yang sangat tergantung pada informasi visual, sehingga absennya informasi tersebut dapat membuat kita merasa tidak aman.

Psikoanalis terkenal Sigmund Freud pernah menyatakan bahwa rasa takut adalah reaksi terhadap persepsi akan adanya bahaya eksternal yang terprediksi, dan bisa dianggap sebagai salah satu wujud insting bertahan hidup. Ia juga berkata bahwa rasa takut adalah hal yang relatif, sangat bergantung pada pengetahuan dan penguasaan kita terhadap obyek eksternal yang dimaksud. Contoh: manusia primitif mungkin merasa takut ketika melihat gerhana matahari, sementara manusia di era sains modern tidak takut karena tahu itu adalah fenomena alam biasa.

Game horor menggunakan trik-trik visual untuk merenggut pengetahuan tersebut dari tangan pemain. Ketika dikelilingi oleh lingkungan yang gelap, pemain akan tahu bahwa ada bahaya di sekitarnya, tapi ia tidak tahu apa wujudnya, kapan dan dari mana datangnya, serta apa yang harus ia siapkan untuk mengatasinya.

Semakin sedikit informasi yang ia akses, semakin tinggi rasa gelisah yang ia rasakan. Dan ketika nantinya bahaya itu muncul—misalnya dalam wujud musuh yang melompat keluar di layar—si pemain harus berpikir cepat untuk mencari solusi atas bahaya tersebut. Hasilnya adalah ketegangan emosional tinggi yang memicu adrenaline rush.

Video game termasuk media yang sangat spesial di dunia horor, sebab video game punya satu aspek yang tidak ada di media-media lainnya: kontrol. Di media lain misalnya film, kita hanya bisa pasrah atas kejadian yang disajikan di depan mata. Tapi dalam video game, kitalah yang mengambil keputusan, dan kitalah yang menjadi pemicu akan apa yang akan terjadi selanjutnya.

Sesuai teori Freud, seberapa besar kontrol kita terhadap lingkungan sekitar kita akan menentukan seberapa besar pula rasa takutnya. Jadi kualitas sebuah game horor sangat bergantung pada keseimbangan ini. Beri pemain terlalu sedikit kekuasaan, maka game akan jadi stressful dan tidak menyenangkan. Tapi beri pemain terlalu banyak kekuatan (kekebalan, senjata, dsb), maka game akan kehilangan unsur seramnya. Rasa kepemilikan dan kehilangan kontrol ini membuat video game bisa memberikan sensasi horor yang lebih dinamis. Ada rasa puas tersendiri dari video game yang tidak akan kita temukan ketika mengonsumsi noninteraktif, dan hal itu terutama sangat terasa di genre horor.

Kreator asli seri Resident Evil, Shinji Mikami, pernah menjabarkan hal ini dalam sebuah wawancara. Menurut Mikami, genre survival horror seharusnya adalah game yang menakutkan, namun memberi pemain kesempatan untuk mengatasi rasa takut itu dan mendapatkan sense of achievement. Pemain tahu bahwa ada kemungkinan ia akan mati (dalam game), namun ia juga tahu bahwa ada kemungkinan dirinya akan selamat. Keberanian untuk mengambil risiko, melawan ketidakpastian, dan pada akhirnya berhasil keluar dari bahaya, adalah kunci menuju momen katarsis yang jadi candu bagi para penikmat game horor.

Lucunya, kompleksitas dan kecanggihan video game ini terkadang justru menyusahkan untuk para kreator horor. Ambil contoh saja aspek audio. Dengan desain audio yang dibuat secara teliti, developer game bisa memanfaatkan efek suara, musik, hingga ambient noise untuk memunculkan rasa gelisah atau takut di alam bawah sadar. Tapi tidak ada yang menghalangi pemain di rumah untuk mengganti lagu itu sesuka hati, membuat suasana horor di dalam game jadi berkurang bahkan hilang sama sekali.

Ini masalah yang pernah dialami oleh John Williamson, desainer game Saw II: Flesh and Blood. “Kami diwajibkan oleh Microsoft dan Sony untuk memperbolehkan pemain mematikan track musik atau menggantinya dengan lagu Backstreet Boys atau lagu lain pilihan mereka,” papar Williamson. Main game horor diiringi lantunan lagu “I Want It That Way” jelas tidak akan seram, bukan?

Contoh kesulitan lain adalah aspek kamera dan kontrol dalam game yang kini sudah semakin modern. Sudah jadi standar umum bahwa di luar cutscene, pemain bebas menentukan akan ke mana karakter dalam game menghadap, ke mana dia melihat, seberapa cepat dia berjalan, dan sebagainya. Jadi developer harus menyiapkan adegan horor dengan mempertimbangkan semua itu, jangan sampai ada adegan penting terjadi tapi pemain malah melewatkannya hanya karena ia sedang menghadap ke tempat lain.

Dengan kualitas visual yang semakin realistis, kini transisi antara gameplay dengan cutscene pun harus dirancang sehalus mungkin agar suasana yang dirasakan pemain tidak terputus. Shinji Mikami mengaku harus mempertimbangkan seluruh aspek di atas ketika mengembangkan The Evil Within, beda dengan game era 90an yang lebih simpel dan biasanya menggunakan sudut kamera statis.

Butuh perhatian khusus

Menciptakan sebuah game adalah pekerjaan yang sulit, tapi rasanya tidak berlebihan bila kita bilang bahwa game horor punya kesulitan khusus yang tidak dimiliki genre lain. Karena genre ini erat kaitannya dengan perasaan dan psikologi manusia, segala aspek di dalamnya harus dirancang sedemikian rupa agar selaras dan menghasilkan pengalaman yang believable. Wajar bila kemudian kreator game horor yang bagus akan dipuja-puja bahkan hingga beberapa dekade setelah game itu dirilis.

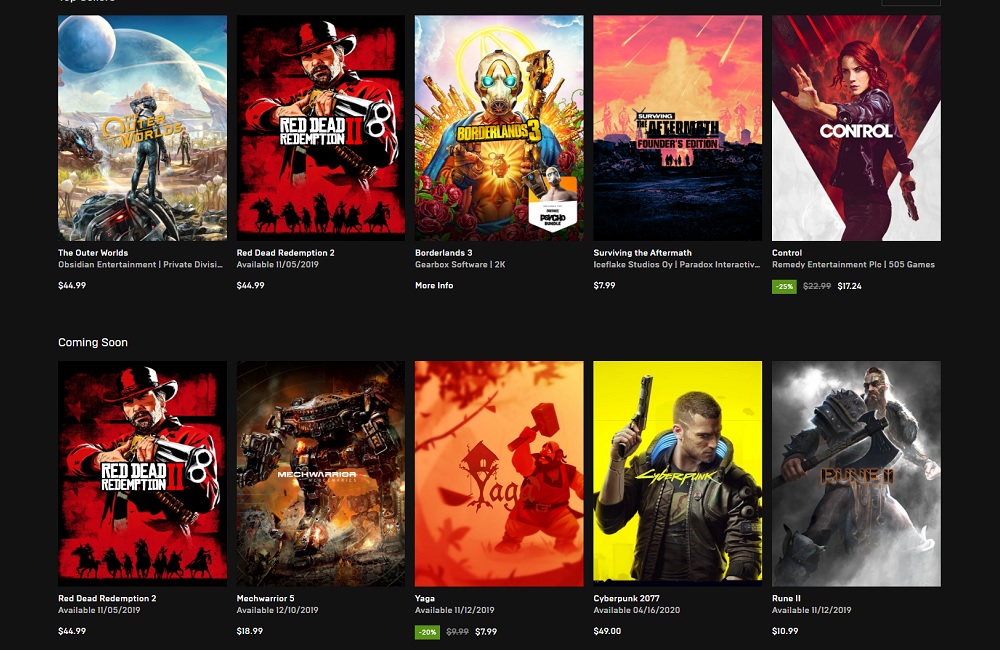

Akan tetapi sebenarnya bila kita melihat pangsa pasar keseluruhan, horor masih merupakan genre yang niche di kalangan gamer. Bahkan setelah menghabiskan banyak biaya untuk menciptakan pengalaman terbaik pun, developer belum tentu bisa untung, apalagi bila dibandingkan dengan genre mainstream seperti first person shooter. Terus mengandalkan satu formula yang sama akan berujung pada para penggemar yang bosan, tapi di sisi lain eksperimen punya risiko membuat penggemar setia menjauh. Menciptakan game horor yang bagus tidak semudah pesta jump scare.

Contoh kasus yang paling terkenal mungkin seri Resident Evil. Shinji Mikami pergi meninggalkan Capcom pada tahun 2007, setelah menyelesaikan Resident Evil 4 dan game eksperimental berjudul God Hand. Sepeninggal Mikami, seri survival horor ini berubah menjadi lebih action-oriented. Lebih banyak ledakan, lebih banyak baku tembak, dan lebih sedikit rasa seram. Penggemar horor jelas kecewa, tapi secara finansial, Resident Evil 5 dan Resident Evil 6 adalah kesuksesan luar biasa, masing-masing terjual sebanyak 7,5 juta dan 7,3 juta unit di seluruh dunia.

Sementara itu, Resident Evil 7 yang kembali ke akarnya sebagai survival horror terjual lebih sedikit, yaitu 6,6 juta unit. Resident Evil 2 remake, yang mendapat penerimaan sangat positif dan meraih nilai 93 di Metacritic, juga terjual lebih sedikit yaitu sebanyak 4,5 juta unit. The Evil Within dan The Evil Within 2, meski disokong oleh nama besar Shinji Mikami, angka penjualannya lebih sedikit lagi.

Tentu saja tidak semua game harus mencapai angka penjualan 110 juta unit seperti Grand Theft Auto V untuk disebut sukses. Capcom pun berkata bahwa meski secara angka kalah dibanding Resident Evil 6, Resident Evil 7 tetap menguntungkan karena memiliki anggaran pengembangan yang lebih kecil. Mereka juga sadar bahwa di era sekarang sebuah game bisa terus terjual untuk waktu yang lama, tidak seperti dulu di mana hari pertama atau minggu pertama sangat penting untuk penjualan game. Capcom tidak menganggap Resident Evil 7 dan Resident Evil 2 sebagai produk gagal.

Tapi itu bukan berarti mereka tidak merasa was-was ketika mengembangkan dua game tersebut. Antoine Molant, EMEA Marketing Director di Capcom, dalam sebuah wawancara bercerita bahwa Resident Evil 7 dan 2 merupakan sebuah pertaruhan besar. Meski dari segi kualitas para developernya cukup percaya diri, mereka khawatir kalau-kalau apa yang mereka buat tidak sesuai keinginan penggemar. Bagaimana bila fans tidak suka Resident Evil 7 menggunakan sudut pandang orang pertama? Bagaimana bila fans ingin Resident Evil 2 remake tetap mempertahankan sistem kontrol ala tank, seperti era PS1 dulu?

“Ketika kami mengumumkan strategi kami beberapa tahun lalu, kami berkata kami akan fokus pada pilar-pilar utama kami: Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter, dan sebagainya,” ujar Molant. “Sebagian orang menilainya sebagai budaya menghindari risiko, tapi sebenarnya kami mengambil risiko. RE7 bisa saja gagal total. Dan dengan Monster Hunter World, kami berpotensi meninggalkan 4 juta pasar domestik (Jepang) demi mengejar pasar Barat.”

Sebagai perusahaan, Capcom jelas juga mengejar keuntungan finansial. Mereka punya karyawan untuk diberi makan, juga pemegang saham untuk disenangkan. Tapi secara internal, Capcom memiliki cara sendiri untuk menilai apakah sebuah game itu sukses atau tidak. Alih-alih mengejar angka penjualan setinggi-tingginya, mereka punya pertimbangan lain dari segi artistik dan penerimaan penggemar. “Kami lebih menyukai game yang mendapat skor 9 dan terjual lebih sedikit, daripada game yang mendapat 6 tapi terjual lebih banyak,” kata Molant.

Molant menyebut Capcom sebagai sebuah “penerbit butik”. Artinya, Capcom dari awal memang tidak merancang game mereka sebagai game yang akan dimainkan oleh semua orang. Capcom tahu bahwa mereka menciptakan sesuatu yang niche, dan mereka berusaha sebisa mungkin untuk mengoptimalkan niche tersebut. Caranya dengan benar-benar mencari tahu apa yang diinginkan penggemar, mencari momen yang tepat untuk merilis game, hingga menciptakan game dengan skala serta risiko yang lebih kecil.

“Kami tahu judul-judul dan para penggemar kami, dan kami tahu daya tarik yang kami miliki, dan kami juga tahu apa yang dilakukan dan dicoba oleh para kompetitor kami,” ujar Molant. “Kami tidak akan bisa bersaing melawan perusahaan-perusahaan yang menghabiskan puluhan juta dolar untuk marketing. Kami, bisa dibilang, adalah sebuah penerbut butik, dan jadwal rilis di bulan Januari itu cocok dengan kami.”

Kata-kata Molant mungkin terdengar agak lucu karena rasanya lebih cocok diucapkan oleh developer indie, bukan developer AAA yang bisa menjual game hingga jutaan kopi. Tapi indie maupun AAA, keduanya sama-sama sebuah bisnis dan sama-sama butuh strategi yang tepat agar bisa terus bertahan hidup.

Dengan strategi pengoptimalan niche tersebut, Capcom berhasil membangkitkan kembali genre survival horror yang beberapa tahun lalu sempat dianggap telah mati. Mereka membuktikan bahwa Resident Evil sejati—bukan action shooter seperti Resident Evil 6—masih punya tempat di pasaran, sekaligus menunjukkan ke mata dunia bahwa mereka tidak takut menciptakan inovasi radikal. Yang lebih penting, Capcom mematahkan anggapan bahwa teknologi hanya membuat game semakin “cantik” namun mengikis kreativitas.

Di era di mana semakin banyak perusahaan yang “main aman” dan menciptakan game yang mirip-mirip, visi Capcom ini merupakan sebuah angin segar, dan saya berharap idealisme tersebut bisa terus dipertahankan. Meskipun kemungkinan besar saya tetap tidak akan main Resident Evil, sih.