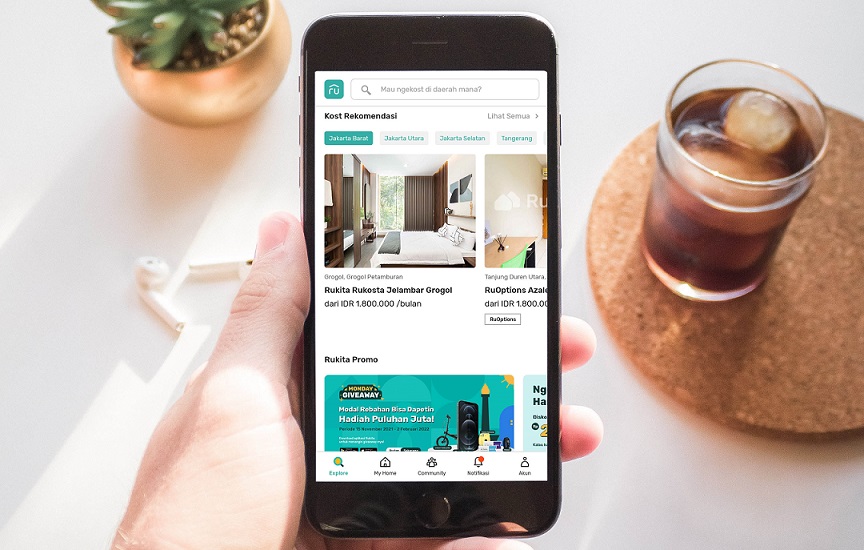

Konsep penyewaan ruang kosong di era digital menjadi salah satu peluang bisnis yang mulai digeluti banyak pihak. Ruangan-ruangan kosong tersebut biasanya ditawarkan sebagai tempat untuk bekerja hingga hunian. Di kota-kota besar mungkin model ini bekerja dengan baik karena tingginya harga sewa dan keterbatasan ruangan, namun jika diterapkan di Indonesia akankah popularitasnya bisa merata di semua kota.

Konsep penyewaan yang saya maksud adalah co-working space dan juga co-living. Konsep pertama sudah cukup sukses untuk hadir di banyak kota di Indonesia. Selain untuk kantor, co-working space acap kali menjadi tempat para freelancer bekerja. Konsep kedua, co-living terbilang cukup baru di Indonesia. Startup co-living asal Singapura, Hmlet, berencana berekspansi di Indonesia tahun ini. Yang menjadi pertanyaan apakah konsep co-living benar-benar bisa diterima di Indonesia?

Masih baru di Indonesia

Startup yang mencoba menjajaki konsep co-living di Indonesia memiliki dua tugas penting. Pertama mengenalkan konsep co-living dan yang kedua mengenalkan brand mereka sendiri. Kondisi ini bisa menjadi suatu kelebihan, artinya brand mereka bisa dieratkan dengan konsep co-living. Di sisi lain hal ini memerlukan banyak energi (dan mungkin biaya).

Di Indonesia, yang sudah menyediakan layanan co-living adalah Freeware Spaces Group. CEO Freeware Spaces Aryo Ariotedjo dalam wawancara terdahulu dengan DailySocial mengungkapkan, konsep co-living mirip dengan konsep kos-kosan di Indonesia. Karena di luar negeri konsep tidak mengenal kos-kosan, dari situ lahir konsep co-living. Hanya saja co-living terlihat lebih lengkap karena fasilitas-fasilitas umum yang ditawarkan.

Kebutuhan, budaya, dan harga

Jika melihat tren layanan startup yang ada di Indonesia, kebutuhan, budaya, dan harga sangat menentukan popularitas dan adopsi masyarakat. Memiliki ketiganya bukan perkara yang mudah.

Ditinjau dari segi kebutuhan, demand-nya mungkin paling cocok untuk karyawan fresh graduate yang sudah memiliki pendapatan lumayan tapi belum memiliki properti sendiri. Di sini ia membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang mendukung kariernya.

Dari segi budaya, konsep co-living cenderung masih “asing”, meski di Indonesia juga mengenal konsep kos-kosan. Membudayakan gaya hidup co-living masih butuh waktu.

Faktor terakhir dan biasanya menjadi faktor penentu di Indonesia adalah soal harga. Melihat fasilitas dan harga yang ditawarkan, kecenderunganya konsep co-living menyasar kalangan tertentu yang mampu menjangkaunya. Melihat adaptasi di masyarakat yang akhirnya melahirkan paket-paket harga “sachet”, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas diperlukan inovasi di sisi pricing.

Co-living bukan tanpa peluang di Indonesia. Di Bali lebih mudah memadukan konsep co-living dan co-working dalam satu tempat. Konsep yang sama lebih sulit diimplementasikan di daerah urban seperti Jabodetabek. Meskipun demikian, co-living bisa menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menjaga suasana kolaboratif namun masih membutuhkan ruang privat.