Sebelum masa internet, alur budaya modern, atau lebih tepatnya budaya pop, bisa dibilang sangat linier. Ada yang disebut musik ‘masa lalu’, ada yang baru, ada yang progresif, ada yang retro, dan sebagainya. Berbagai genre dan label diusung musik dari seluruh dunia, biasanya untuk mempermudah orang lain mengkomunikasikan soal musik ke orang lain di saat belum bisa didengarkan. Misalnya: papasan dengan teman di jalan, dan cerita soal band bernama Led Zeppelin. Tanpa label dan genre tadi, pasti sulit untuk menjelaskan musik Led Zeppelin seperti apa, apalagi di masa belum ada pemutar musik yang portabel. Sekarang, tinggal memberikan tautan YouTube atau mendengarkan dari HP teman.

Adanya musik ‘baru’ dan ‘lama’ tentunya sangat penting bagi sebuah industri musik rekaman, yang bisa dibilang hanya dapat menjual produknya sekali ke orang yang sama, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan fast-moving consumer goods yang menjual sabun, shampoo dan makanan siap saji. Pengulangan pembelian ke perusahaan yang sama hanya akan terjadi apabila ada produk baru, sehingga siklus media promosi musik pun dibentuk untuk terus mempromosikan yang baru, dan menggeser yang lama. Pola ini timbul bukan saja di musik, tapi di berbagai industri: film, fashion, buku, dan sebagainya.

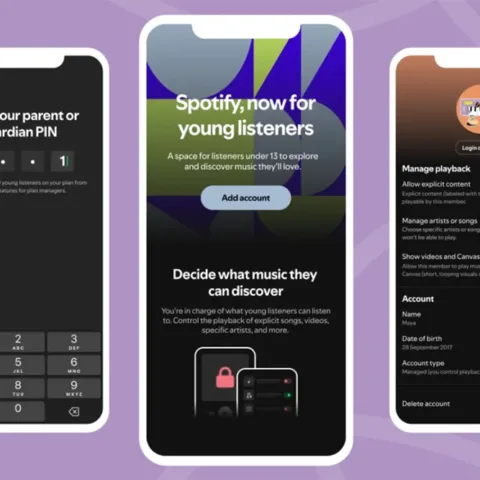

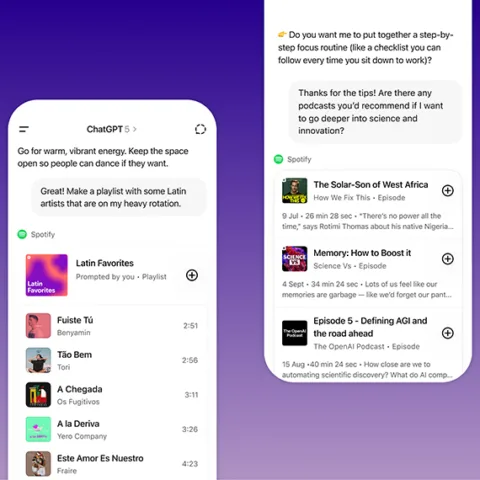

Munculnya internet dan pertumbuhannya, memberi kemampuan berbagai pihak menaruh informasi dengan kapasitas nyaris tak terbatas, dan dapat diakses siapa saja. Perkembangan kecepatan dan kapasitas data internet selama 20 tahun terakhir memberi kemampuan berbagai perusahaan menyediakan layanan hiburan – buku, film, musik yang bukan ‘hanya’ menawarkan yang terbaru, tapi jutaan konten. Apabila sebelumnya layanan seperti iTunes menawarkan pembelian per unduhan konten, yang notabene menciptakan batas jumlah konsumsi (yang biasanya dibatasi daya beli), layanan streaming seperti Spotify atau Netflix memberikan akses ke jutaan musik atau ribuan film, dengan biaya langganan.

Nah, saat manusia dihadapkan dengan pilihan yang nyaris tak dapat dipahami akal, apa yang terjadi? Saya sendiri kalau ke toko sepatu dan melihat puluhan model yang dipajang, saya akan pusing sendiri dan akan perlu bantuan memilih, atau malah tidak memilih sama sekali. Kalaupun memilih sendiri, saya akan memilih sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya, yaitu semudah mencari model sepatu yang mirip dengan yang saya gunakan sebelumnya. Ketika terlalu banyak pilihan yang baru, saya biasanya akan membandingkan dengan pembelian sebelumnya, dan belum tentu mempertimbangkan fitur-fitur produk yang baru. Biasanya ini fungsi petugas toko untuk menjelaskan berbagai produk dan fitur baru. Lantas, apa yang terjadi dengan layanan streaming online?

Di saat siklus media masih cenderung linier antara ‘baru’ dan ‘lama’, dunia akan tahu soal lagu baru Michael Jackson kurang lebih pada saat yang sama. Kini, berbagai media memiliki pergerakan masing-masing: misalnya, bandingkan konten National Geographic atau History Channel, dengan Twitter atau CNN. Media yang mengarah ke budaya pop pun tidak melulu membahas yang ‘baru’, tapi lebih mencari yang ‘relevan’, dan cenderung makin mengerucutkan target konsumennya. Dan konsumennya pun, belum tentu harus mengkonsumsi yang ‘baru’, tapi yang ‘relevan’ untuk mereka: misalnya, CD yang dipromosikan di Societe dan di Disc Tarra bisa berbeda.

Lantas, di masa saat konten dari zaman apapun dapat diakses saat ini juga, menyesuaikan dengan selera dan keinginan konsumen, di manakah relevansi siklus budaya pop yang mengedepankan yang ‘baru’ dan meninggalkan yang ‘lama’? Saya sendiri besar di tahun 1980an, tapi ketika dihadapkan dengan jutaan pilihan lagu yang dapat didengarkan di Spotify, saya memilih untuk menyalakan Spotify Radio dan memilih channel tahun 1970an – tidak merasa ada kebutuhan untuk mengenal yang ‘baru’ di tahun 2014 itu apa, dan malah makin mundur. Di tongkrongan anak SMA dekat kantor, mereka belum tentu juga mendengarkan musik terbaru, tapi bisa juga mendengarkan musik dari tahun 1990an.

Ketika siklus budaya pop terdekonstruksi, pola konsumsi berbagai hal, termasuk konten, ikut terbongkar dan terpecah, dan lebih mengikuti berbagai faktor internal maupun eksternal seperti minat, lingkungan keluarga dan sekolah/kerja, akses, bantuan kurasi dan sebagainya. Kalau mempertimbangkan semua hal di atas, rasanya agak absurd kalau masih ada promosi lagu yang menyatakan ‘belilah lagu terbaru dari [Artis]’.

Ario adalah co-founder Ohdio, layanan streaming musik asal Indonesia. Ario bekerja di industri musik Indonesia dari tahun 2003 sampai 2010 dan sempat bekerja di industri film dan TV di Vietnam. Anda bisa mengikuti akunnya di Twitter @barijoe atau membaca blog-nya di http://barijoe.wordpress.com.

Ario adalah co-founder Ohdio, layanan streaming musik asal Indonesia. Ario bekerja di industri musik Indonesia dari tahun 2003 sampai 2010 dan sempat bekerja di industri film dan TV di Vietnam. Anda bisa mengikuti akunnya di Twitter @barijoe atau membaca blog-nya di http://barijoe.wordpress.com.

[ilustrasi foto dari Shutterstock]